Es war einmal ein Universalgelehrter...

Zu Gottfried Wilhelm Leibniz - aus dem Buch "Von märchenhafter Freiheit", das anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des nach ihm benannten Preises entstand

Es war einmal. So fangen viele Märchen an.

Auch das vom Leibniz-Preis. Es war also einmal ein Universalgelehrter, der hieß Gottfried Wilhelm Leibniz. Der lebte von 1646 bis 1716 in deutschen Landen und war Philosoph, Mathematiker, Physiker, Historiker, Theologe, Politiker, Diplomat, Wissenschaftler und Wissenschaftsorganisator, und alles in einer Person.

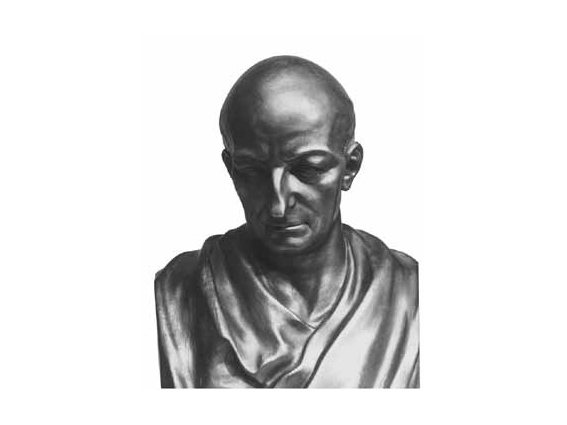

Gustav Seitz, Leibniz-Büste um 1950, Bronze

„Man muss stets etwas finden, was es zu tun, zu denken, zu entwerfen gilt, wofür man sich interessiert, sei es für die Öffentlichkeit oder den Einzelnen.“

- Gottfried Wilhelm Leibniz

Dem war keine Frage zu groß, um nicht gestellt, kein Gebiet zu entlegen, um nicht im Geiste betreten, kein Problem zu schwierig, um nicht gelöst zu werden. Der entwickelte die Differential- und Integralrechnung, die erste Rechenmaschine und das binäre Zahlensystem, auf das sich Jahrhunderte später noch die modernsten Computer stützen sollten. Der formulierte als erster das Gesetz zur Erhaltung der Energie, begründete die Logistik und wandte sich früher als alle anderen dem Unbewussten zu. Der stellte mit seiner Rechtfertigung Gottes die Theologen in den Schatten und mit seinem Quellenstudium die Historiker. Der kämpfte für die Einheit des Abendlandes, die Einheit der beiden großen Konfessionen und des Rechts, machte Vorschläge zur Verbesserung des Bergbaus und der Wasserversorgung, der konstruierte Maschinen für die Landkultivierung und für Fahrten auf und unter Wasser. Der ersann zu guter Letzt die Lehre von den Monaden, jenen seltsam-faszinierenden Substanzen, in denen sich das gesamte Universum abbildet und alle Grenzen zwischen Geist und Materie verschwinden. Der hatte bei alledem stets das große Ganze wie das kleine Detail im Blick und vereinigte die Gabe, „sich in die höchsten und feinsten Probleme eines speziellen Wissensgebietes zu vertiefen, wie es nur ein Fachgelehrter ersten Ranges zu tun vermag, mit der Fähigkeit, die wirksamen Zusammenhänge zwischen den Einzelwissenschaften in ihren großen Zügen zu erkennen“, wie es ein anderer Großer der Wissenschaft, Max Planck, später bewundernd formulierte.

Was ihn antrieb, was er sich selbst zum Maßstab machte und auch von anderen erwartete, von denen freilich keiner ihm glich oder auch nur nahe kam, das formulierte er in gelehrten Sätzen, auf Lateinisch, denn das Deutsche war zu seiner Zeit noch die Sprache der Knechte und Mägde. Omnis sapiens omnibus prodesse conatur. Omnis sapiens multis prodest, notierte er also etwa und übersetzte es selbst in „Wer Weisheit hat, suchet aller Nutzen, wer Weisheit hat, nutzet vielen“. Und an anderer Stelle und noch elementarer: „Man muss stets etwas finden, was es zu tun, zu denken, zu entwerfen gilt, wofür man sich interessiert, sei es für die Öffentlichkeit oder den Einzelnen.“

Das alles hätte schon vollauf genügt, um Gottfried Wilhelm Leibniz mehr als zwei Jahrhunderte später zum Patron des wichtigsten Forschungsförderpreises in Deutschland zu machen. Zum Namensgeber prädestiniert hätten ihn auch seine Bemühungen, die Wissenschaften nicht nur zu mehren, sondern ihnen auch eine Form und Plattform zu geben, vor allem in der von ihm angeregten „Churfürstlichen Societät der Wissenschaften“, in der er das alte Wissen und das neue, das zu Ende gehende Zeitalter der Scholastik und das sich zur vollen Blüte aufschwingende Zeitalter der Rationalität zu verbinden suchte, und mit deren Motto, dem von ihm formulierten theoria cum praxi, er den Wissenschaften einen neuen Weg wies.

Doch auch damit war es noch nicht genug. Dieser Mann, dessen Leben und Wirken selbst einem Märchen glich, der nicht strahlend war von Gestalt, doch umso strahlender vom Geist, dieser Mann, dessen Hände und Finger zu lang, zu dünn und allzu oft zittrig und kalt waren und doch die erstaunlichsten Gedanken zu Papier brachten, dessen Stimme schwach war und manche Laute kaum über die Lippen ließ und doch die wohlgesetztesten Weisheiten formte, dieser Mann, auf dessen Kopf schon früh eine kahle Platte prangte und später gar ein Gewächs so groß wie ein Taubenei, worunter sich freilich eine ganze Akademie versammelte – dieser Mann hatte noch mehr zu bieten: einen klaren, unverstellten Blick auf die Nöte der Wissenschaft und der Wissenschaftler. Und auf das, was dagegen zu tun sei.

Gegen die Herren an den Universitäten hegte er einen gewissen Groll, seit sie ihm mit gerade Zwanzig in Leipzig die Promotion verwehrt hatten, für die er in ihren Augen zu jung gewesen war. Vor allem aber bedauerte er sie, sah er sie doch in zahlreiche Fesseln gelegt, die er 1679 in einer „Ermahnung an die Teutsche, ihren Verstand und Sprache besser zu üben“ so treffend beschrieb: Es gebe, so Leibniz, an den Universitäten durchaus „viel wohlverdiente Leute, die mehrenteils tun, soviel in ihren Kräften, und sichs sauer genug werden lassen“, die aber „ihre wohlmeinenden Gedanken nicht zu Werk richten können, weil ihnen Gelegenheit, Gönner, Mittel gemangelt, die Hände durch Statuten oder durch ihre Kollegen gebunden gewesen und sonst viele Hindernisse, darüber sie selbst klagen, im Wege gestanden“. Das war gut beobachtet – und gut formuliert war die Forderung, die daraus erwuchs: „Soll man also vielmehr ihnen zu helfen, als sie zu beschimpfen und zu verkleinern oder ihnen einzugreifen trachten“, postulierte er. Ein Satz, wie geschaffen, um noch Jahrhunderte später bei festlichen Preisverleihungen zitiert zu werden.

Und auch wessen Kind diese Hilfe sein und welche Gestalt sie annehmen solle, hat er beschrieben: „Es ist nützlich für das Menschengeschlecht, dass es Menschen gibt, die solche Wahrheiten erforschen, die dem allgemeinen Nutzen fernstehen, doch ist es nützlich, dass solche Menschen durch vom Staat vergebene Stipendien erhalten werden. Meist stiften sie irgendeinen Nutzen, auch wenn dies nicht allen und nicht sofort offenbar ist.“ Auch daran sollte man sich erinnern.

Vorerst freilich nicht. Als er mit Siebzig starb, wurde er fast unbemerkt unter die Erde gebracht. Sein Lebenswerk blieb unvollendet, fast alle seine Schriften wurden erst lange nach seinem Tod veröffentlicht. Und auch seine Idee, wie die Nöte der Wissenschaftler gelindert werden könnten, versank in einen tiefen Schlaf. Und sollte erst viele Jahre später daraus erlöst werden.

Gottfried Wilhelm Leibniz

* 1. Juli 1646 in Leipzig

+ 14. November 1716 in Hannover

Als Sohn eines Professors der Moral und einer Pastorentochter geboren, lernt Leibniz bereits mit acht Jahren Latein und beginnt mit Fünfzehn das Studium der Philosophie und Jura in Leipzig und Jena. Mit Zwanzig will er in Leipzig promovieren, darf aber nicht, da er zu jung dazu ist. Stattdessen wird er in Altdorf bei Nürnberg zum Doctor juris promoviert und erhält, mit gerade Einundzwanzig, eine Professur angetragen, die er aber ablehnt.

Statt in den Hörsaal zieht es ihn an den Hof, zunächst bis 1672 zum Mainzer Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn. Nach diplomatischer Mission in Paris und Reisen durch halb Europa wird er 1676 Hofrat und Hofbibliothekar des Welfenhauses in Hannover und Wolfenbüttel, als der er den Großteil seines Werkes vollbringt.