Fragen und Informationen aus den Lebenswissenschaften

FAQ

Sie können Ihren Antrag in englischer oder deutscher Sprache stellen. Orientieren Sie sich an der üblichen Wissenschaftssprache Ihrer Fachdisziplin. Englischsprachige Anträge sind willkommen, weil sie den Kreis an gutachtenden Personen erweitern. Dadurch lassen sich mögliche Befangenheiten leichter ausschließen.

Forschung in den Lebenswissenschaften erfolgen häufig im Team und in der Zusammenarbeit mehrerer Personen. Daher ist es nicht unüblich, dass zwei, oder auch drei Antragstellende gemeinsam ein Einzelprojekt stellen. In diesen Fällen müssen die Rollen der Antragstellenden im Antrag deutlich werden und die jeweils beantragten Mittel aufgeschlüsselt werden.

Es gibt keinen fest definierten Kostenumfang und der Mittelbedarf muss sich aus dem Arbeitsprogramm und den Begründungen der Kosten im Antrag ableiten lassen. Insbesondere die Personalkategorien sollten sich aus dem Arbeitsprogramm und den dort erforderlichem Arbeitsumgang bzw. der erforderlichen Methodenexpertise ergeben. Besonderer Begründung bedürfen auch benötigte Geräte über 10.000 €, Servicekosten und Aufträge an Dritte (z.B. Sequenzierkosten) und erhöhter Mittelbedarf für Reisen.

Mittel für Sequenzierkosten (Next Generation Sequencing, NGS) können nur innerhalb von Projekten beantragt werden. Eine alleinige Beantragung von Sequenzierkosten ohne Einbettung in ein DFG-Projekt ist nicht möglich. Für Projekte gelten immer die jeweils programmspezifischen Regelungen. Finanziert werden können Aufwendungen der Sequenziereinrichtungen (brutto) inklusive der Probenvorbereitung. Antragsteller*innen steht es frei, eine beliebige Serviceeinrichtungen im In- und Ausland als Serviceerbringer für NGS zu benennen.

Liegen die Kosten für Sequenzierleistungen unter 100.000 Euro (brutto), so erfolgt die Beantragung der Mittel über das Basismodul des jeweiligen Förderprogramms als Verbrauchsmittel oder Sonstige Kosten. Es empfiehlt sich, Nutzungs- und Servicekosten, die durch ein Angebot belegt werden, unter den Sonstigen Kosten aufzuführen. Falls die beantragten Sequenzierkosten zwischen 100.000 Euro bis zu 1 Million Euro (brutto) liegen und falls die Sequenzierung an einer gemeinnützigen Sequenziereinrichtung in Deutschland durchgeführt werden soll, so müssen die Sequenzierkosten über das Modul „Serviceleistungen“ und im Rahmen einer „infrastrukturellen Ko-Antragstellung“ beantragt werden (DFG-Vordruck 54.02(interner Link)).

Für eine „infrastrukturellen Ko-Antragstellung“ müssen die Sequenziereinrichtungen die im Merkblatt 55.0(interner Link) geschilderten Voraussetzungen für die Anerkennung von Nutzungskosten erfüllen, insbesondere muss eine Nutzungsordnung vorliegen.

Antragsteller*innen steht es weiterhin frei, nicht-gemeinnützige Serviceeinrichtungen im In- und Ausland und/oder kommerzielle Anbieter in Anträgen als Serviceerbringer für NGS zu benennen ohne das Modul „Serviceleistungen“ auszuwählen. Insbesondere mit Blick auf die Sicherstellung datenschutzrechtlicher Aspekte und dem Schutz der Rechte an den Daten sind je nach Höhe der Kosten und Standort des Anbieters entsprechende Begründungen mitzuliefern.

Sequenzierkosten über 1 Million Euro (brutto) können nicht beantragt werden.

Bei der Nutzung von Serviceleistungen oder Aufträge an Dritte ist es in der Regel erforderlich Vergleichsangebote vorzulegen, wenn die Kosten 10.000€ übersteigen. Falls es Gründe gibt, warum nur ein Anbieter in Frage kommt, so sind die Gründe darzulegen. Auf Vergleichsangebote kann in diesem Fall verzichtet werden. Wird eine institutseigene Serviceleistung (z.B. eine Core Facility) genutzt, dann müssen Angebote vorlegt werden, aus denen die Höhe der projektspezifischen Aufwände hervorgehen. Hieraus sollten auch die regulären Aufgaben der Serviceeinrichtung ersichtlich sein, um projektspezifische und Erhaltungskosten transparent zu machen (Kosten- Leistungskatalog). Dem Projekt übergeordnete Kosten können nicht verrechnet werden.

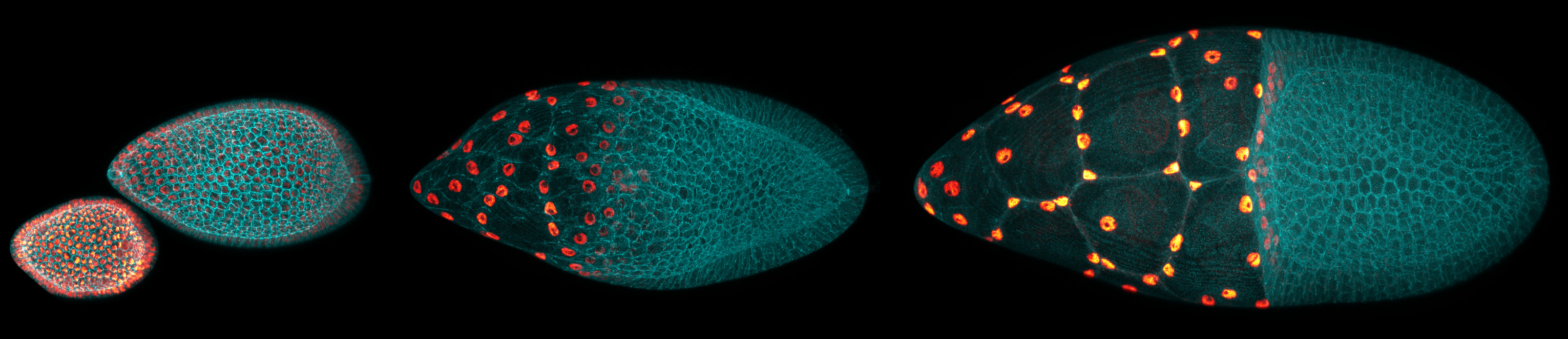

Mit der Einreichung eines Antrags bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) verpflichten sich alle Antragsteller*innen zur Einhaltung der Vorschriften des Tierschutzgesetzes (TierSch(externer Link)) sowie der Tierschutz-Versuchstierverordnung (TierSchVers(externer Link)). Im Arbeitsprogramm muss das experimentelle Design der Tierversuche klar und nachvollziehbar beschrieben werden. Insbesondere die Wahl des Tiermodells und die Abschätzung der Zahl von eingesetzten Tieren sollten überzeugend begründet werden. In den Begleitinformationen zum Antrag ist zu erläutern, wie Tierschutzmaßnahmen im Sinne des 3R-Prinzips (Replacement, Reduction, Refinement) im konkreten Projekt umgesetzt werden. Hierbei ist insbesondere der direkte Zusammenhang zwischen Tierschutzmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die wissenschaftliche Aussagekraft der konkreten Versuche zu betrachten (z.B. Notwendigkeit und Validität des gewählten Tiermodells, statistisch belastbare Fallzahlen, sinnvolle Untersuchungsgruppen unter Berücksichtigung von Replizierbarkeit und Generalisierbarkeit, etc.). Hinweise hierzu finden Sie in der Handreichung „Tierversuche in der Forschung: Das 3R-Prinzip und die Aussagekraft wissenschaftlicher Forschung(Download).

Diese Angaben sind verpflichtend für Versuche an Wirbeltieren, Dekapoden und Kopffüßern gemäß §8 des TierSchG, sowie zusätzlich bei Tötung dieser Tiere zum Zweck der Organ- oder Gewebsentnahme zu wissenschaftlichen Zwecken.

Wenn Sie Mittel für die Anschaffung, Zucht und Haltung von Versuchstieren benötigen, müssen die Kosten aufgeschlüsselt und erläutert werden. Für die Haltung von Ratten und Mäusen gilt ein Standardsatz für die Beantragung und Abrechnung von Haltungskosten. Für andere Tierarten gibt es keine entsprechenden Sätze.

Hier gelangen Sie zum Vordruck 55.03 – Richtwerte Versuchstier(interner Link).

Ein Ethikvotum ist grundsätzlich immer vorzulegen, wenn Untersuchungen an Menschen, an von Menschen entnommenem Material oder mit identifizierbaren persönlichen Daten geplant sind. Bitte achten Sie darauf, dass das Ethikvotum aktuell (nicht älter als 2 Jahre) und auf Ihren Namen ausgestellt ist und den Titel Ihres Antrags enthält. Ausreichend ist auch eine Stellungnahme des/der Vorsitzenden der örtlich zuständigen Ethikkommission im sog. vereinfachten Verfahren. Auch bei Fortsetzungsanträgen benötigen Sie ebenfalls ein neues Votum. Sind an einem Projektantrag Antragsteller*innen aus verschiedenen Wissenschaftseinrichtungen beteiligt oder Kooperationspartner, für deren Beitrag zum Projekt eine Stellungnahme einer Ethikkommission notwendig ist, so ist es ausreichend, wenn die örtlich zuständige Ethikkommission, an welcher die Projektleitung tätig ist, das Projekt insgesamt bewertet.

Für Projekte, die von der DFG finanziert und teilweise oder vollständig im Ausland durchgeführt werden, müssen die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Dadurch kann die Einbindung von Ethikkommissionen im jeweiligen Zielland oder Partnerland erforderlich sein. Dementsprechend müssen sich die Antragstellenden nach den im jeweiligen Land üblichen Regeln von der dort zuständigen Ethikkommission beraten lassen. Es können jedoch nur solche Forschungsprojekte gefördert werden, die auch den deutschen ethischen und gesetzlichen Standards entsprechen. Das Vorliegen einer Stellungnahme einer ausländischen Ethikkommission entbindet somit nicht von der Prüfung, ob auch eine Stellungnahme einer deutschen Ethikkommission einzuholen ist. Gegebenenfalls muss daher zusätzlich eine Stellungnahme der in Deutschland örtlich zuständigen Ethikkommission eingeholt werden. Die deutsche Ethikkommission kann sich dabei das Votum der ausländischen Ethikkommission zu Eigen machen

Sofern im Forschungsvorhaben beantragt, können die Kosten für Ethikvoten im Fall einer Bewilligung des Projekts von der DFG übernommen werden. Die Ausgaben sind ausnahmsweise abrechenbar, auch wenn der Rechtsgrund für die Zahlung vor dem Datum der Bewilligung entstanden ist.

Informationen dazu finden Sie auf unserer Seite zur Klinischen Forschun(interner Link).

Informationen dazu finden Sie auf den Seiten zum Programm Klinische Studie(interner Link).

Ja, das ist möglich. Hierfür kommt insbesondere das Fach „Medizinische Physik, Biomedizinische Technik“ in Frage. Je nach Schwerpunkt der wissenschaftlichen Fragestellung können Anträge mit technisch-medizinischer Anwendung auch in den Ingenieurwissenschaften, der Informatik und den Naturwissenschaften gestellt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Seite zu Medizinphysi(interner Link).

Der Umgang mit Forschungsdaten, sowie mit Objekten, die diesen zugrunde liegen, sollten in DFG-Anträgen sorgfältig geplant, dokumentiert und beschrieben werden. Eine Nachnutzungsmöglichkeit der Forschungsdaten sowie evtl. der Objekte durch andere sollte, wann immer möglich, angestrebt werden. Anfallende Kosten, die über die durch die Einrichtung abzusichernde Archivierungspflicht der publizierten Ergebnisse hinausgehen, können beantragt werden.

Fachspezifische Empfehlungen finden Sie auf unseren Seiten zum Umgang mit Forschungsdate(interner Link). Besondere Empfehlungen gelten für die Biodiversitätsforschung.

Die als Replikationskrise in der Öffentlichkeit diskutierte Debatte hat das Thema Qualität und Validität von Forschungsprojekten in der Wissenschaft selbst noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. Gutachtende erwarten daher immer häufiger, dass Maßnahmen zur Förderung von Validität und die Replizierbarkeit von Forschungsergebnissen vorgesehen werden.

Für den Bereich Medizin und Biomedizin können Sie hierfür den Leitfaden der Senatskommission für Grundsatzfragen in der Klinischen Forschun(Download) nutzen.

Weitere Anregungen finden Sie im Onlineportal „Wissenschaftliche Integrität(externer Link) und spezifischer für die Lebenswissenschaften in der Präambel für die Lebenswissenschafte(externer Link).

Die statistische Planung von Forschungsansätzen und die statistische Auswertung von Ergebnissen sind in der Regel zentral, um im Projekt aufgestellt Hypothesen prüfen zu können bzw. daraus valide Ergebnisse ableiten zu können. Die Planungen sind zentraler Bestandteil qualitätssichernder Maßnahmen. Aus diesem Grund sind Angaben zur Fallzahlplanung/Poweranalyse (insbesondere in Tierversuchsansätzen oder bei Studien am Menschen) unverzichtbar, um in der Begutachtung die Qualität des Projekts bewerten zu können. Dies gilt auch dann, wenn statistische Angaben bereits im Tierversuchsantrag oder Ethikantrag abgebildet werden mussten.

Ausnahmen bestehen bei explorativen Ansätzen, aber dies sollte dann im Antrag deutlich ausgeführt werden.

Senatskommissionen

Zur Beratung von Parlament und Behörden in wissenschaftlichen Fragen hat der Senat mehrere Senatskommissionen eingerichtet, die Bezüge zu unterschiedlichen Aspekten lebenswissenschaftlicher Forschung aufweisen:

- Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoff(interner Link)

- Ständige Senatskommission zur gesundheitlichen Bewertung von Lebensmittel(interner Link)

- Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschun(interner Link)

- Ständige Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschun(interner Link)

- Ständige Senatskommission für Grundsatzfragen in der Klinischen Forschun(interner Link)

- Ständige Senatskommission für Grundsatzfragen der biologischen Vielfal(interner Link)

- Ständige Senatskommission Transformation von Agrar- und Ernährungssysteme(interner Link)

Spezifische Themen und Aktivitäten

Aktuelle Ausschreibungen

Das Ziel der „Ausschreibungen: Informationen für die Wissenschaft(interner Link) ist es, Forscher*innen aller wissenschaftlichen Disziplinen über aktuelle Ausschreibungen aus den DFG-Förderprogrammen zu unterrichten.

Kontakt

Zu den Ansprechpersone(externer Link) in der Geschäftsstelle im Bereich Lebenswissenschaften.

Weitere Informationen

Die DFG-Förderprogramme finden Sie unter Förderung auf einen Blic(interner Link).