1945-1951: Von der Bonner Notgemeinschaft zur DFG

Wissenschaft und Forschung im Nachkriegsdeutschland

Auch wenn es der Berliner Notgemeinschaft 1945 gelang, ihren Geschäftsgang notdürftig weiterzuführen, so musste sie in den kommenden Jahren die Hoffnung aufgeben, wieder als eine im In- und Ausland anerkannte Forschungsförderorganisation für ganz Deutschland auftreten zu können. In den westdeutschen Besatzungszonen bereiteten die wissenschaftspolitischen Entscheidungsträger in den Jahren 1945 – 1949 den Weg zur Bildung einer neuen Notgemeinschaft, die am 11. Januar 1949 gegründet wurde und ihren Sitz in Bonn hatte.

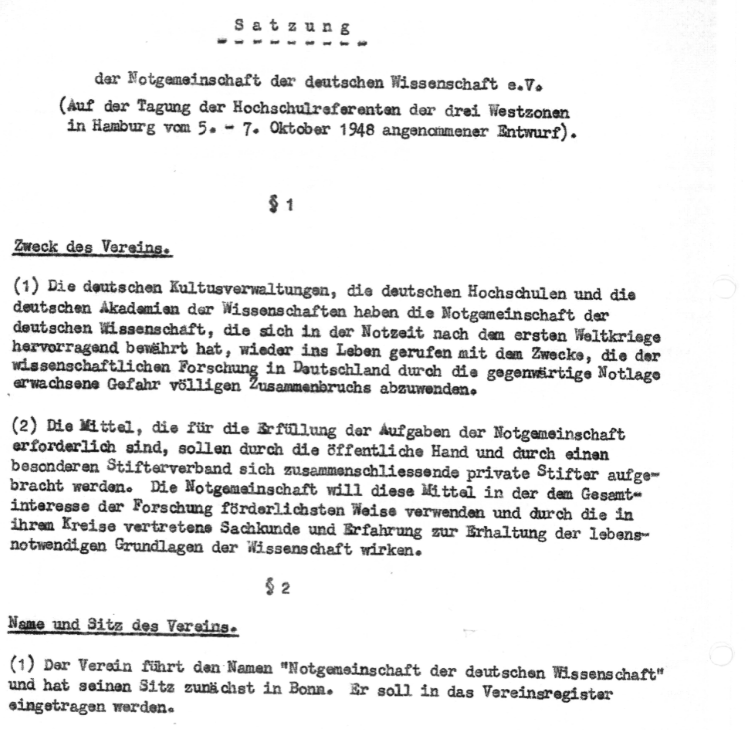

Das fast völlig zerstörte Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie, 1944

© aus: Homepage der MPG: Home / Institut / Geschichte https://www.mpic.de/geschichte.html

Das fast völlig zerstörte Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie, 1944

© aus: Homepage der MPG: Home / Institut / Geschichte https://www.mpic.de/geschichte.html

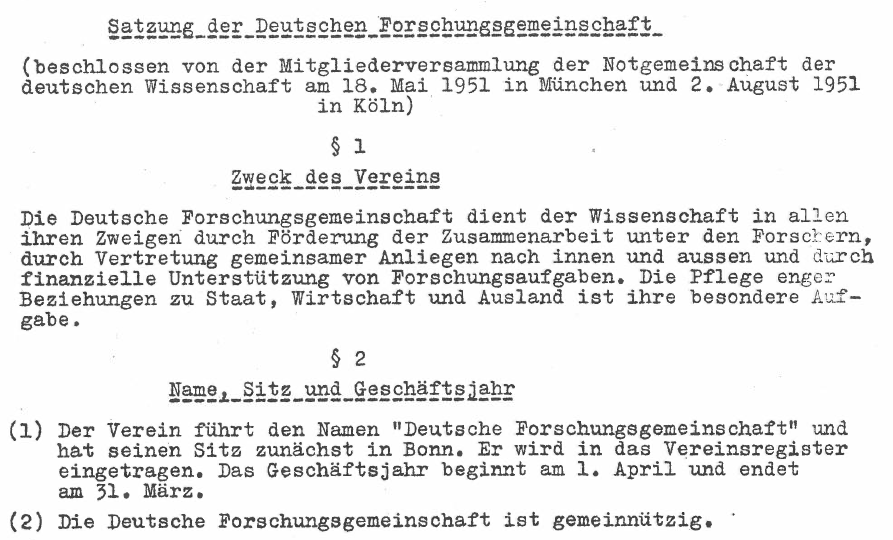

Am Ende des Zweiten Weltkrieges lagen Forschung und Wissenschaft in ganz Deutschland am Boden: Ca. 60 % der Universitätsgebäude, Institute und Bibliotheken waren zerstört.

Die Universitäten konnten zwar im Herbst 1945 ihren Betrieb wiederaufnehmen, an Forschung war aber zunächst kaum zu denken. Der Großteil der in Berlin ansässigen forschungsstarken Kaiser-Wilhelm-Institute und ihre Generalverwaltung verließen zum Kriegsende die Hauptstadt und versuchten, sich in den westlichen Besatzungszonen zu reorganisieren und ihre Finanzierung zu sichern. Die ehemaligen Reichsforschungsanstalten waren teilweise zerstört oder durch Evakuierungen im ganzen Land verstreut. Ferner war die Wissenschaft durch die Emigration führender Wissenschaftler*innen geschwächt und die Forschung musste sich zudem Restriktionen der Alliierten beugen.

In der britischen Zone hatte die Abteilung „Research Branch“ der militärischen Behörde „Control Commission for Germany/British Element“ die Forschungskontrolle und Wissenschaftsadministration unter sich. Die amerikanische Besatzungszone richtete die „Research Control Branch“ ein, die dem Wirtschaftsressort unterstellt war.

Die Situation der deutschen Forschung an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen war ständiges Thema der seit 1945 bestehenden „Nordwestdeutschen Hochschulkonferenzen“ in der britischen Zone und der ein Jahr später errichteten „Süddeutschen Hochschulkonferenzen“ in der amerikanischen Zone. Nach dem Zusammenschluss beider Zonen zur Bizone am 1. Januar 1947 tagten beide Konferenzen ab Juli 1947 zusammen. Nahezu auf all diesen Konferenzen bekam die Notgemeinschaft einen eigenen Besprechungspunkt, um die Impulse und Weichen für die Gründung der Bonner Notgemeinschaft zu stellen.

Die große Halle der Ludwig-Maximilians-Universität München 1945

© aus: Michaelis, Anthony R. / Schmidt, Roswitha: Wissenschaft in Deutschland; Niedergang und neuer Aufstieg, Stuttgart 1983, S. 24

Die große Halle der Ludwig-Maximilians-Universität München 1945

© aus: Michaelis, Anthony R. / Schmidt, Roswitha: Wissenschaft in Deutschland; Niedergang und neuer Aufstieg, Stuttgart 1983, S. 24

Die französische Zone rief keine Rektorenkonferenzen ab. Durch ihre Abschottung gegenüber den anderen westlichen Zonen nahm sie bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland eine gesonderte Rolle ein. An den Entscheidungen zur Errichtung einer neuen Notgemeinschaft im Westen war sie daher kaum beteiligt. Die sowjetische Besatzungszone hielt zwar ebenfalls Rektorenkonferenzen ab, jedoch unterhielten diese kaum Kontakte zu ihren westlichen Partnern, die ab 1947 aufgrund von Reiserestriktionen sowjetischer Behörden ganz abbrachen.

In Berlin war die wissenschaftliche Infrastruktur weitgehend zerstört. Die Überreste der deutschen Forschungseinrichtungen waren auf allen Sektoren der Stadt verteilt und bekamen unmittelbar die Konfrontation mit den Alliierten zu spüren. Von der ehemaligen Hauptstadt konnte daher keine integrative Wirkung in Richtung einer gesamtdeutschen Wissenschaftsorganisation ausgehen. Im Gegenteil, gemäß alliierten Regelungen lag die Verantwortung für Universitäten und Hochschulen bei den Ländern bzw. in Berlin beim Magistrat. Im Herbst 1945 jedoch wurde die Berliner Universität der in der gesamten sowjetischen Besatzungszone für Bildung zuständigen Behörde unterstellt. Proteste der Westalliierten waren erfolglos. Ferner wurde Robert Havemann vom Berliner Magistrat als Leiter der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft bestellt. Diese Einsetzung lehnten sowohl die Verwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Göttingen als auch die westlichen Militärregierungen ab. Der für Wissenschaft zuständige britische Militär Colonel Blount stellte unmissverständlich fest: „Die Wissenschaftler sollten vollkommen frei sein, aber unter keinen Umständen in den Osten hinübergehen dürfen.“

1945-1946: Regionale Notgemeinschaften

Nach dem Wegfall der zentralen NS-Behörden zur Finanzierung und Administration von Wissenschaft und Forschung und der Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen mussten die Länder diese Aufgaben übernehmen. Der Lehrbetrieb der Universitäten wurde notdürftig aus dem Zonenhaushalt aufrechterhalten. Mit der Forschungsförderung waren die Länder finanziell als auch organisatorisch überfordert. Um dieses Vakuum zu füllen, entstanden örtliche oder regionale Fördergemeinschaften, die versuchten, Gelder aus der Wirtschaft, dem privaten Bereich oder der Besatzungsadministration zur Unterstützung der Forschung an ortsansässigen Universitäten aufzutreiben.

Schon auf der ersten Hochschulkonferenz in Göttingen im September 1945 unterstrich Georg Schreiber, Rektor der Universität Münster und in der Weimarer Republik im Reichstag für die Belange der Notgemeinschaft zuständig, wie wichtig die Wiedererrichtung der alten Notgemeinschaft sei. Er schlug vor, dass der Neuaufbau einer Notgemeinschaft von unten her erfolgen solle und erst später eine Dachorganisation zu schaffen sei.

In den nächsten Jahren entstanden eine Reihe von Forschungsräten, Stiftungen und Forschungsgemeinschaften auf Länderebene, die dazu dienen sollten, an der Förderung der Forschung interessierte Persönlichkeiten mit Hochschulvertretern, freien Forschungsinstituten und Kaiser-Wilhelm-Instituten sowie Industriellen und möglichen Geldgebern zusammenzubringen.

Die bekannteste der neu entstandenen Fördergemeinschaften war die 1946 gegründete „Leibniz-Stiftung für Kunst und Wissenschaft“ in Niedersachsen. Sie vereinte Aufgaben der Notgemeinschaft, der Studienstiftung des Deutschen Volkes und des „Harnack-Hauses“ der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Tagungsort für wissenschaftliche Veranstaltungen.

Die „Forschungsgemeinschaft des Landes Nordrhein-Westfalen“ wurde im April 1947 gegründet, um als Empfänger und Verwalter des übriggebliebenen Geldes aus einem Etatrest der alten Notgemeinschaft auftreten zu können.

Professor Degkwitz, Chefarzt des Eppendorfer Kinderkrankenhauses, rief in Hamburg eine regionale Förderorganisation ins Leben und unterstrich in ihrer Bezeichnung „Vereinigung von Freunden und Förderern der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft e.V.“ den Anspruch, als Nachfolge der alten Notgemeinschaft zu gelten. Gleichzeitig gründete er einen Stifterverband, der als Nachfolge des alten Stifterverbands von 1920 gelten sollte. Er bat im Januar 1947 Friedrich Schmidt-Ott, den ehemaligen Präsidenten der alten Notgemeinschaft und ab 1934 Vorsitzender des Stifterverbands, um Unterstützung. Doch Schmidt-Ott blieb reserviert gegenüber den Vorschlägen von Degkwitz.

Berlin und der Westen

Auch wenn sich schon ab Herbst 1945 abzeichnete, dass sich regionale Notgemeinschaften in den westlichen Besatzungszonen etablierten, so hegten Karl Griewank und führende Wissenschaftler in Berlin die Hoffnung, dass sich die Berliner Notgemeinschaft als Erbin der alten Notgemeinschaft und zukünftige gesamtdeutsche Nachfolgerin durchsetzen könne. Unter der Führung von Prof. Stroux, Rektor der Berliner Universität und Präsident der Berliner Akademie und mit Beteiligung von Karl Griewank, bildeten die Rektoren der Berliner Hochschuleinrichtungen einen sogenannten „Präsidial-Ausschuss“ der Notgemeinschaft. Er sollte als eine Art Notvorstand, den das Vereinsrecht „bis zur Hebung des Mangels“ billigt, dienen. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg bestellte am 11. November 1946 „anstelle des fehlenden Vorstandes für die Zeit bis zur Behebung des Mangels“ Prof. Stuchtey in seiner Funktion als Vorsitzenden des Präsidial-Ausschusses, als Vorstand. Der Präsidialausschuss „soll die Notgemeinschaft sichtbar für die ganze deutsche Wissenschaft repräsentieren (…) und verhindern, daß durch entsprechende Sondergründungen in den einzelnen Besatzungszonen eine Zersplitterung eintritt.“

Um „die Notgemeinschaft gegenüber den Besatzungsmächten sowie den zuständigen deutschen Stellen zu vertreten“, beauftragte Karl Griewank seinen ehemaligen Kollegen der alten Notgemeinschaft, Dr. Fehling, der inzwischen in der Abteilung Wissenschaft des Amtes für Volksbildung beim Oberpräsidenten der Provinz Schleswig-Holstein tätig war, Verhandlungen im Namen der Berliner Notgemeinschaft mit wissenschaftlichen Hochschulen und Einrichtungen zu führen. Doch dieser konnte auf den Hochschulkonferenzen nichts ausrichten und schrieb im Dezember 1945: “Es ist mir schmerzlich, Ihnen schreiben zu müssen, dass ich vorerst hier in der britischen Zone keine Möglichkeiten sehe (…) Wie die Verhältnisse hier liegen, ist – und ich muss diese Auffassung voll teilen – der vorerst einzig richtige Weg ein landschaftlicher Aufbau.“

Im Laufe des Jahres 1946 zeigten sich Karl Griewank und der Präsidial-Ausschuss ambivalent zu den sich schon etablierten regionalen Notgemeinschaften:

Auf der einen Seite sah Karl Griewank in einem in Besatzungszonen zerfallenden Deutschland Berlin als ein Symbol der Einheit und wünschte sich, „daß auch West- und Norddeutschland die Unentbehrlichkeit des Ostens und der hier festgehaltenen Einheitsbestrebungen anerkennen werden.“ Auch wenn die Bildung von neuen Notgemeinschaften „aus der Lage der Verhältnisse verstanden werden“ müsse, so sollte es die Berliner Notgemeinschaft als „Pflicht ansehen, die Verbindungen aufrecht zu erhalten und so fest zu knüpfen, wie die Lage es zuläßt.“

Auf der anderen Seite setzte sich beim Präsidial-Ausschuss die Erkenntnis durch, dass die derzeitigen politischen Verhältnisse die Akzeptanz der Berliner Notgemeinschaft als eine gesamtdeutsche Förderinstitution schwierig, wenn nicht gar unmöglich machten. Auf der Sitzung am 20. Juni 1946 vollzog der Präsidial-Ausschuss einen Richtungswechsel:

Er wertete die Rückläufe der Antworten auf den am 15. November 1945 verfassten Rundbrief an Hochschulrektoren des im Entstehen begriffenen Präsidialausschusses aus. Karl Griewank informierte den Ausschuss, dass es zwar viele positive Reaktionen aus der westdeutschen Wissenschaft gegeben habe, doch aus der britischen Zone die meisten Antworten fehlten. „Die Rückhaltung ist wohl auf die Rücksichtnahme auf die Besatzungsbehörde zurückzuführen. Man scheue sich anscheinend vor einer zu starken Bindung zum Osten.“

In der gleichen Sitzung wurde überlegt, dass „die Notgemeinschaft mit ihrem Sitz nicht unbedingt an Berlin gebunden“ sei. Allerdings, „wenn Berlin Hauptstadt bleibt, so komme auch nur Berlin als Sitz für die Notgemeinschaft in Frage.“ Auch seien regionale Notgemeinschaften in der britischen Zone besonders dann notwendig, wenn diese auf Apparatedepots und freiwerdende Konten der alten Notgemeinschaft Zugriff haben könnten, wo die Berliner Stelle kein Verfügungsrecht besitze.

1947: Entscheidung zur Wiedererrichtung der „Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft“

Die Zusammenlegung der britischen und amerikanischen Besatzungszonen zur „Bizone“ am 1. Januar 1947 fand ihren Niederschlag auch im Hochschulbereich: Ab Sommer 1947 tagten die britischen und amerikanischen Hochschultage gemeinsam. Gleichzeitig zogen sich die Behörden der Militärregierungen in der Forschungsadministration zurück und mit der Konsolidierung staatlicher Faktoren wie Zentralämter, Parteien, Landesregierungen und Kultusministern rückte die Wissenschaftspolitik als bedeutender Kompetenzbereich immer stärker in den Vordergrund.

Die Hochschulkonferenz in Bad Driburg am 14. Februar 1947 beschloss die Wiedererrichtung der „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“. Die Mitglieder sollen dieselben sein wie die in der Satzung von 1920: Akademien, Hochschulen und wissenschaftliche Fachgesellschaften, sobald sie wiedererrichtet werden. Die örtlich entstandenen Förderorganisationen sollten der Notgemeinschaft beitreten. Es war also geplant, sukzessive die Ersatzorganisationen der Notgemeinschaft in eine neue Notgemeinschaft zu überführen.

Die Schaffung einer Dachorganisation über Zonen- und Landesgrenzen hinweg wurde im Jahr 1947 als besonders dringlich angesehen. Im Wissenschaftsbereich konnte trotz der Schaffung der Bizone „von einer Verbesserung in den Verhältnissen jedenfalls keine Rede sein“ – so die Bilanz auf der Hochschulkonferenz in Hamburg im April 1947. Vor allem wurde das Chaos der Zuständigkeiten für die Organisation und Finanzierung von Wissenschaft und Forschung bemängelt. „Zur Zeit herrscht aber noch ein großes unerfreuliches Durcheinander“, so fasste Kultusminister Konen auf der Hochschulkonferenz in Münster im September 1947 die Probleme zusammen: Die an den einzelnen Hochschulen bestehenden Forschungsgemeinschaften absorbierten beträchtliche Mittel für lokale Zwecke, in der amerikanischen Zone wurde ein Staatsvertrag über die Finanzierung der Max-Planck-Institute abgeschlossen, die süddeutschen Länder wollten nicht auf eigene Institutionen verzichten, die Verteilung von Industriespenden an die Forschungsgemeinschaften scheitere an Landesgrenzen und ein Zusammengehen der Leibniz Stiftung mit der Notgemeinschaft Nordrhein-Westfalen gestalte sich als zu schwierig.

1947: Die Berliner Notgemeinschaft und die Neugründungen

Der im Sommer 1946 eingeleitete Richtungswechsel der Berliner Notgemeinschaft hin zur Akzeptanz von regionalen Notgemeinschaften in den westlichen Besatzungszonen vollzog sich nun im April 1947: Der Präsidial-Ausschuss kam in seiner Sitzung vom 18. April 1947 zu dem Schluss, dass „eine Ausdehnung der Bestrebungen der Notgemeinschaft über das bisher Erreichte hinaus nicht zweckmäßig“ sei. Vor allem die Hochschulen in der britischen Zone zeigten eine Zurückhaltung gegenüber den Bestrebungen der Notgemeinschaft, wieder als eine gesamtdeutsche Förderorganisation wirken zu können, und „in der Ostzone hält die Zentralverwaltung für Volksbildung die Voraussetzungen für eine Wirksamkeit im alten Sinne zur Zeit nicht für gegeben.“

Der Präsidial-Ausschuss erklärte sich daher letztlich damit einverstanden, „daß in den einzelnen Zonen gegründete Gemeinschaften, die getragen werden von den Mitgliedern der alten Notgemeinschaft und ihre alten Ziele verfolgen, auch die Aufsicht über das Eigentum der Notgemeinschaft (Apparate und Einrichtungsgegenstände) und ihre Verwaltung übernehmen. Die Notgemeinschaft in Berlin soll das Bestreben verfolgen, die Fühlung mit den einzelnen Gründungen in den Zonen aufrecht zu erhalten, unter ständiger Wahrung des Gesichtspunktes eines späteren Zusammenschlusses aller Einzelgründungen.“

1948: Eine neue Satzung

Nach dem Beschluss der Hochschulkonferenz in Bad Driburg im Februar 1947, eine neue Notgemeinschaft im Westen aufzubauen, dauerte es noch ein weiteres Jahr, bis die entscheidenden Schritte gemacht wurden.

Der Zonenerziehungsrat, der sich aus den Kultusministern der Länder der britischen Besatzungszone zusammensetzte, beauftragte in seiner Tagung am 12. und 13. April 1948 Ministerialrat Dr. Kurt Zierold, Leiter der Hochschulabteilung des Niedersächsischen Kultusministeriums in Hannover und später geschäftsführender Vizepräsident der Bonner Notgemeinschaft, sowie Ministerialrat Rupp vom Kultusministerium Württemberg-Baden aus der amerikanischen Besatzungszone, mit der Ausarbeitung einer Satzung.

Ein offizieller Beschluss auf Hochschulebene wurde auf dem Süddeutschen und Nordwestdeutschen Hochschultag in Schönberg/Taunus am 19. und 20. Mai 1948 gefasst:

„Es ist die übereinstimmende Auffassung der am 19. und 20. Mai 1948 auf der Sitzung des Süddeutschen und Nordwestdeutschen Hochschultages versammelten deutschen Rektoren und Kultusminister, daß die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft wieder errichtet wird. Ihre Aufgaben, deren Bewältigung heute dringlicher denn je erscheint, sollen denen der alten Notgemeinschaft vor 1933 entsprechen. Eine Kommission wird mit Beschleunigung einen Satzungsentwurf für die Notgemeinschaft vorlegen.“

Die Gruppe Zierold und Rupp wurde um weitere Mitglieder aus allen drei Besatzungszonen zu einer Kommission, „Siebener-Ausschuss“ oder „Siebener-Kommission“ genannt, erweitert. Sie setzte sich aus Vertreter*innen im Hochschulbereich und der Wissenschaftsadministration der britischen und der amerikanischen Besatzungszone sowie einem Professor aus der französischen Zone zusammen. Zur Vorbereitung des Satzungsentwurfes erhielt der Ausschuss Unterstützung von Dr. Fehling. Er war vor dem Krieg Referent in der Notgemeinschaft, nun im Amt für Volksbildung in Schleswig-Holstein tätig. Fehling schickte dem Ausschussvorsitzenden Prof. Hallstein, Rektor der Frankfurter Goethe Universität, Satzungen der alten Notgemeinschaft, Jahresberichte und Hefte der „Deutschen Forschung“, die über die Arbeitsweise und Struktur der Notgemeinschaft Auskunft gaben.

Der Satzungsentwurf lehnte sich an die Satzung der Notgemeinschaft von 1920 an, wies aber auch einige Änderungen auf:

Das „monarchische Prinzip“ zur Zeit der Präsidentschaft Schmidt-Otts, das häufig beanstandet wurde, sollte durch ein demokratisches ersetzt werden. Daher sollte die Entscheidung über Förderbewilligungen nicht mehr beim Präsidenten, sondern beim Hauptausschuss liegen. Auch sollten nun zwei Fachgutachter*innen der Fachausschüsse befragt werden, statt nur ein Gutachter.

Dem Wunsch der Länder, in der Notgemeinschaft vertreten zu sein, wurde Rechnung getragen, indem die Siebener-Kommission zwei Gremien schuf:

Das Kuratorium sollte aus 20 Wissenschaftler*innen, je einer Vertreter*in eines jeden Landes (1948 gab es 11 Länder in den drei Westzonen) sowie bis zu fünf Vertreter*innen nichtstaatlicher Förderer, die vom Stifterverband gewählt werden sollten, bestehen. Dieses Kuratorium sollte sich einmal im Jahr treffen und über den Haushalt entscheiden.

Der Hauptausschuss sollte häufiger tagen und die Förderentscheidungen treffen. Er bestand aus einem Teil des Kuratoriums, nämlich aus zehn Wissenschaftler*innen, fünf Vertreter*innen der Kultusverwaltungen der Länder und bis zu zwei Vertreter*innen nichtstaatlicher Förderer.

Die ursprüngliche Idee, die regionalen Förderorganisationen in die neue Notgemeinschaft zu integrieren, wurde fallengelassen.

Auf der Kultusministerkonferenz in Stuttgart am 2. Juli 1948 stellte Ministerialrat Rupp den Satzungsentwurf vor und verwies auf folgende Kernpunkte:

Als Mitglieder der Notgemeinschaft seien nur die Hochschulen der Westzonen vorgesehen, jedoch solle ein Beitritt der Hochschulen in der Ostzone durch folgenden Passus ermöglicht werden: „Deutsche wissenschaftliche Hochschulen und Akademien, die der früheren Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft angehört haben, können durch schriftliche Erklärung als Mitglieder beitreten“

Weiterhin wurden die Grundsätze aufgestellt, dass die Notgemeinschaft die Einzelforschung und nicht Institute finanzieren sollte. Auch sollte die Finanzierung der Notgemeinschaft nur durch die Länder erfolgen und nicht durch den (bizonalen) Wirtschaftsrat.

Selbstverwaltung der Wissenschaft oder staatlich gelenkte Forschungsförderung?

Der Satzungsentwurf wurde der Konferenz der Kultusminister der britischen und amerikanischen Zone am 2. Juli 1948 in Stuttgart diskutiert und in einigen zentralen Punkten scharf kritisiert.

So erklärten sich die Kultusminister nicht damit einverstanden, dass die Kernaufgabe der Notgemeinschaft nur in der Förderung von Einzelforschung liegen solle. Sie wollten stattdessen ein überregionales Organ, „das den Kultusverwaltungen die Möglichkeit gibt, Planung und Lenkung der gesamten Forschung zu überschauen und auch von der materiellen Seite her in das Wesen der Forschung hineinzuleuchten.“ Hintergrund dieser Forderung war, dass die Kultusminister gegen einen wachsenden Einfluss der Zonenverwaltung auf ihr Hoheitsgebiet – Kultur, Wissenschaft, Bildung – zu kämpfen hatten und ein Gegengewicht brauchten. Kultusministerin Teusch von Nordrhein-Westfalen forderte daher eine Kompetenzerweiterung der Notgemeinschaft: Sie solle als zentrale Verteilungsstelle für alle Forschungsgelder dienen, also auch für die Zuschüsse an freie Forschungsinstitute wie die Max-Planck-Institute. Auch wurde beanstandet, dass die Vertreter der Kultusvertreter in den beiden Gremien überstimmt werden könnten und die Kultusminister als Mitgründer nicht genannt werden.

Auf einer Sitzung in Braunschweig am 26.Juli 1948 besprachen die Rektoren aller drei westlichen Besatzungszonen die Kritikpunkte der Kultusminister und wiesen diese einvernehmlich zurück. Sie sahen in einer zu starken Beteiligung der Kultusverwaltungen einen Ansatz zu einer dirigistischen Forschungsplanung. Die Wünsche der Kultusminister seien „höchst bedenklich, da mit einer zentral staatlich gelenkten Forschung nicht nur gute Erfahrungen gemacht worden sind.“ – so Prof. Lehnartz der Universität Münster. Zudem würden die wissenschaftlichen Institutionen wie die Max-Planck-Gesellschaft kaum darauf eingehen, von der Notgemeinschaft ihr Budget verwalten zu lassen.

Die Rektorenkonferenz verteidigte auf einer weiteren Tagung in Frankfurt am 24.September 1948 das Stimmenübergewicht der Wissenschaft bei den Gremien: In Bezug auf die Verteilung der Mittel müsste das Urteil des Wissenschaftlers den Ausschlag geben.

Den Streit entschied letztendlich die Wissenschaft für sich. Sie konnte das Prinzip der Selbstverwaltung der Wissenschaft in der Notgemeinschaft durchsetzen, und der von der Siebener-Kommission vorgeschlagene Satzungsentwurf wurde bis auf ein paar Änderungen auf der Kultusministerkonferenz in Ravensburg am 19. und 20. Oktober 1948 angenommen. Die Kultusminister konnten auch deshalb auf ihre Forderung verzichten, die Notgemeinschaft als eine Zentralorganisation für die gesamte Forschung zu errichten, da ein Staatsabkommen erarbeitet werden sollte, das die Finanzierung der überregionalen Forschungsinstitute regeln sollte. In dem Königsteiner Abkommen vom 24. März 1949 wurde die Förderung der wissenschaftlichen Forschung grundsätzlich als Aufgabe der Länder betrachtet und nicht als eine des Bundes.

Entscheidung für Bonn und nicht Frankfurt a.M. als Sitz der Geschäftsstelle

Die Entscheidung, Bonn als Sitz der Geschäftsstelle der neuen Notgemeinschaft zu wählen, stand nicht von vornherein fest. Die Siebener-Kommission zur Ausarbeitung der Satzung empfahl auf ihrer Tagung am 15. Juni 1948 in Schönberg, Frankfurt am Main als Sitz zu wählen, da allgemein erwartet wurde, dass diese Stadt Hauptstadt werden würde. Frankfurt war schon wegen seiner geografischen Lage von den amerikanischen und britischen Besatzungsmächte als „Hauptstadt“ der Bizone auserwählt, und alle bizonalen Behörden wurden an die Stadt am Main verlegt.

Auf der Kultusministerkonferenz in Stuttgart am 2. Juli 1948 hingegen äußerte der Kultusminister von Hessen, Dr. Stein, den Wunsch, „den Sitz der Notgemeinschaft nach Wiesbaden oder Darmstadt, nicht, wie in § 2 vorgesehen, nach Frankfurt zu verlegen. Es wird beschlossen, diese Frage noch offen zu lassen.“

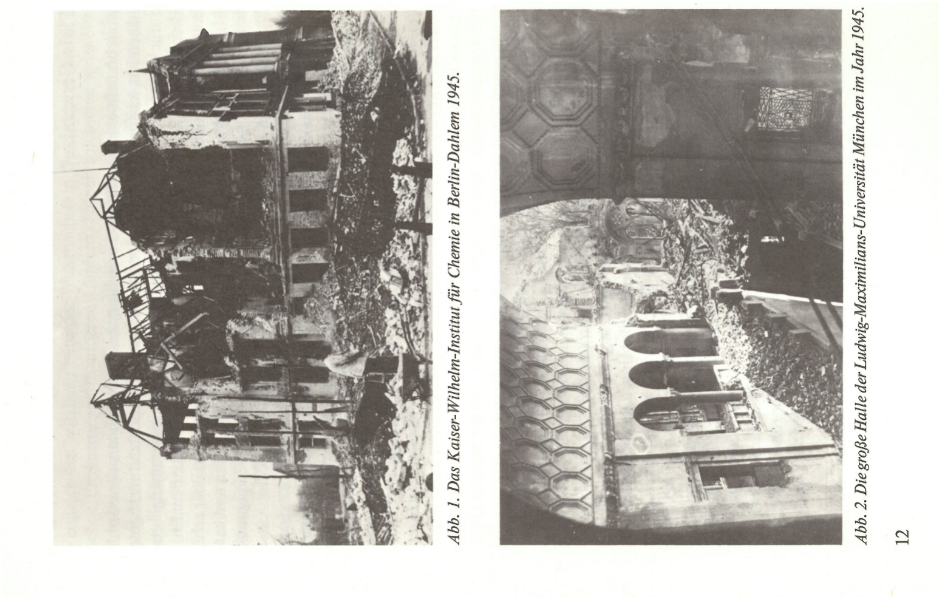

Auszug aus dem Satzungsentwurf „Satzung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft e.V. (Auf der Tagung der Hochschulreferenten der drei Westzonen in Hamburg vom 5.-7. Oktober 1948 angenommener Entwurf)“ mit (nachträglichem) handschriftlichen Zusatz Bonn

Auszug aus dem Satzungsentwurf „Satzung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft e.V. (Auf der Tagung der Hochschulreferenten der drei Westzonen in Hamburg vom 5.-7. Oktober 1948 angenommener Entwurf)“ mit (nachträglichem) handschriftlichen Zusatz Bonn

Jedoch konnte die nordrhein-westfälische Kultusministerin Teusch auf der Kultministertagung in Ravensburg am 19. und 20. Oktober 1948 Bonn als Ort der Geschäftsstelle durchsetzen. Im Protokoll der Tagung heißt es: „Frau Ministerin Teusch bemerkt, der Sitz der Notgemeinschaft solle Bonn sein, und sie werde in der zweiten Hälfte des November die Mitglieder einladen. Auch die Rektoren der deutschen Hochschulen erklärten sich mit diesen Vorschlägen der Kultusministerkonferenz einverstanden.“

Die auf der Gründungssitzung am 11. Januar 1949 angenommene Satzung bezog sich auf den Entwurf vom 5.-7. Oktober 1949, jedoch übernahm sie nicht Frankfurt a.M. als Dienstsitz, sondern legte Bonn als Sitz der Geschäftsstelle fest.

Auf politischer Ebene bewarben sich im Herbst 1948 die Städte Frankfurt, Bonn, Kassel und Stuttgart um den Sitz des künftigen Regierungssitzes. In Bonn tagte der für die Ausarbeitung des Grundgesetzes einberufene Parlamentarische Rat von Herbst 1948 bis Mai 1949. Erst im Mai 1949 stimmte der Parlamentarische Rat in einer geheimen Abstimmung für Bonn als „vorläufigen Sitz der Bundesorgane“ ab, und am 3. November 1949 der 1. Deutsche Bundestag. Die Entscheidung, Bonn als Sitz der Geschäftsstelle auszuwählen, wurde also vor der politischen Entscheidung Bonn als Hauptstadt zu wählen, getroffen.

Die Gründungssitzung am 11. Januar 1949

Zur Gründungssitzung am 11. Januar 1949 an der Universität Köln hatte Ministerin Teusch eingeladen. Das Einladungsschreiben ging an die Rektoren aller wissenschaftlichen Hochschulen und an die Präsidenten der Akademien der Wissenschaften von Göttingen, Heidelberg und München.

Die Max-Planck-Gesellschaft wurde nicht eingeladen, da es hinsichtlich ihrer Finanzierung Streitigkeiten mit den Kultusministern gab und zudem ihre Institute in der französischen Zone noch nicht genehmigt waren. Die Kultusminister der französischen Zone lehnten eine Einbeziehung der Max-Planck-Gesellschaft in die Notgemeinschaft ab, da dies ihre stillschweigende Anerkennung implizieren würde. Die Max-Planck-Gesellschaft wurde erst auf der konstituierenden Mitgliederversammlung im April 1949 in München als Mitglied in die Notgemeinschaft aufgenommen.

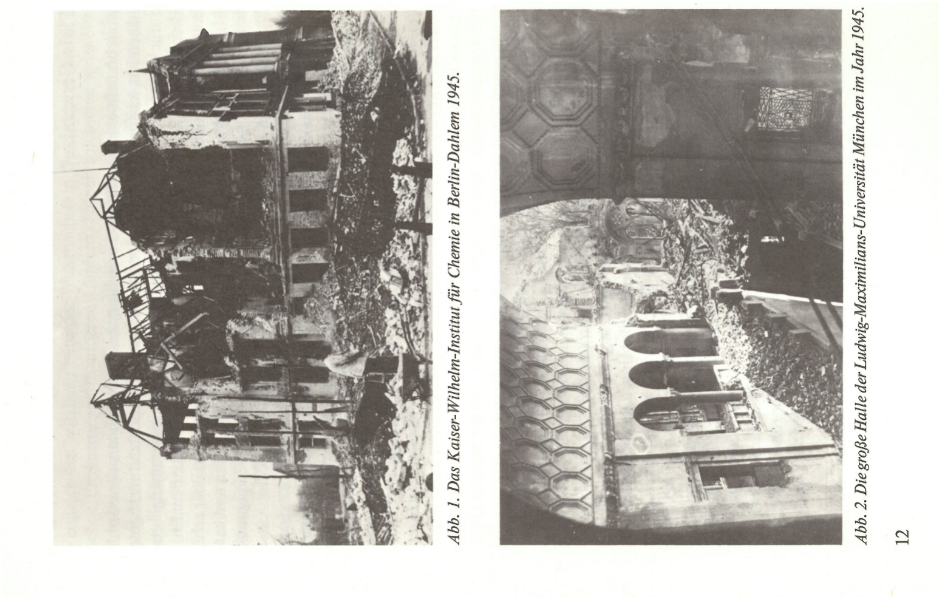

Auszug aus der Satzung der DFG 11.1.1949

© DFG-Archiv Pietrusziak, BAK B 227

Als Präsident wurde Prof. Dr. Karl Geiler, Rektor der Universität Heidelberg, und als geschäftsführender Vizepräsident Ministerialrat Dr. Kurt Zierold gewählt. Kurt Zierold war das einzige hauptamtliche Mitglied des Präsidiums. Er baute die Geschäftsstelle auf und schuf die nötige Infrastruktur. Auch hatte er die Federführung bei der Liquidation der Berliner Notgemeinschaft.

Schließlich wurden noch die wissenschaftlichen Mitglieder von Kuratorium und Hauptausschuss gewählt. Außerdem beschloss die Mitgliederversammlung einstimmig, den Präsidenten der früheren Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Staatsminister a.D. Friedrich Schmidt-Ott, zum Ehrenpräsidenten zu ernennen.

Am 1. März 1949 eröffnete die Notgemeinschaft ihre Geschäftsstelle in Bad Godesberg, Büchelstraße 55 und am 12. März 1949 wurde sie in das Vereinsregister des Amtsgerichts Bonn eingetragen. Die Forschungsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen und die Leibniz-Stiftung Niedersachsens wurden im März und August 1949 aufgelöst.

Geschäftsstelle der Bonner Notgemeinschaft in der Büchelstraße in Bad Godesberg von 1949 bis 1954. Im Gebäude befand sich auch das Juristische Seminar der Universität Bonn.

© DFG

Geschäftsstelle der Bonner Notgemeinschaft in der Büchelstraße in Bad Godesberg von 1949 bis 1954. Im Gebäude befand sich auch das Juristische Seminar der Universität Bonn.

© DFG

Der Geschäftsführer der Berliner Notgemeinschaft, Prof. Stuchtey, gratulierte in seinem Schreiben an Dr. Fehling der Bonner Notgemeinschaft zu ihrer Gründung:

„Ich möchte von Herzen wünschen, dass mit der neuen Notgemeinschaft ein gutes Werk geschaffen ist und dass sie über Möglichkeiten und Mittel verfügen möge, um so segensreich zu wirken, wie es die andere unter günstigeren Umständen hat tun können.“

1949: Berlin wird abgewickelt

Schon kurz, nachdem die Bonner Notgemeinschaft im März 1949 ihre Geschäftsstelle in der Büchelstraße in Bad Godesberg bezog, besuchte ihr geschäftsführender Vizepräsident Kurt Zierold die Geschäftsstelle der Notgemeinschaft in Berlin und den Vorsitzenden des Vorläufigen Präsidial-Ausschusses, Prof. Dr. Stille. Während des Besuches wurde eine Vereinbarung zur treuhänderischen Verwaltung des Eigentums der alten Notgemeinschaft durch die Bonner Notgemeinschaft formuliert.

In dem Abkommen „Zwischen der mit dem vorläufigen Sitz in Bad Godesberg im Januar 1949 neu gegründeten ‚Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft‘ (…) und der ‚Deutschen Gemeinschaft zur Erhaltung und Förderung der Forschung Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ in Berlin vom 22.6.1949“ übertrug die Berliner Notgemeinschaft der Bonner Notgemeinschaft „die treuhänderische Verwaltung aller ihr gehörigen in den 3 Westzonen befindlichen Sachwerte“ Die Berliner Notgemeinschaft werde dazu eine Aufstellung der Entleiher und der entliehenen Apparate der Bonner Notgemeinschaft überlassen.

Die Gründung eines neuen Stifterverbands am 22. September 1949

Ausschnitt aus dem am 22. Juni 1948 unterzeichneten Abkommen zwischen der Bonner und der Berliner Notgemeinschaft, der Bonner Notgemeinschaft die treuhänderische Verwaltung des Eigentums der Berliner Notgemeinschaft zu übertragen.

© BAK B 227-540 Hefter 7

Ausschnitt aus dem am 22. Juni 1948 unterzeichneten Abkommen zwischen der Bonner und der Berliner Notgemeinschaft, der Bonner Notgemeinschaft die treuhänderische Verwaltung des Eigentums der Berliner Notgemeinschaft zu übertragen.

© BAK B 227-540 Hefter 7

Die Geschichte des Stifterverbands begann mit der Gründung des „Stifterverbands der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ im Dezember 1920, mit der Aufgabe, Finanzmittel aus Industrie und Wirtschaft für die Notgemeinschaft zur Unterstützung von Forschung und Lehre gesammelt werden sollte.

Nach Kriegsende existierte zwar der 1920 gegründete Stifterverband formell noch, war aber inaktiv. Industrie und Wirtschaft als auch Universitäten und Kultusminister sahen es als unbedingt erforderlich an, wieder einen Stifterverband ins Leben zu rufen - allerdings mit unterschiedlichen Aktzenten.

Die Kultusminister hoben auf ihrer Konferenz in Stuttgart am 2. Juli 1948 in der Diskussion um die Satzung der neuen Notgemeinschaft hervor, dass der Stifterverband erwähnt werden sollte „als die Stelle, die für die Aufbringung der privaten Mittel zuständig ist“. In ihrer am 11. Januar 1949 verabschiedeten Satzung legte die Notgemeinschaft fest, dass ihre Mittel „durch die öffentliche Hand und durch in einem besonderen Stifterverband sich zusammenschließende private Stifter aufgebracht werden.“ Die Notgemeinschaft bevorzugte also einen Stifterverband in Anlehnung an den 1920 gegründeten Stifterverband, der seine Finanzmittel komplett an die Notgemeinschaft weiterleitete.

Unabhängig davon stellten Vertreter*innen von Wirtschaft und die Industrie Überlegungen an, ein zentrales Gremium zur Wissenschaftsförderung zu schaffen. Sie bemängelten die unübersichtliche Situation, dass wissenschaftliche Institutionen und Fördergesellschaften sich direkt vor Ort an die lokale Wirtschaft und Industrie wandten und forderten ein zentrales und geordnetes Verfahren der Spendeneinwerbung und -verteilung. Neben materieller Unterstützung des Lehr- und Forschungsbetriebes wurde die Förderung des Nachwuchses als besonders dringlich erachtet. Eine Gruppe von Unternehmern und Vertretern industrieller Fachverbände um den Industriellen Richard Merton (Vorstandsvorsitzender der Metallgesellschaft AG und stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat bei BASF) beabsichtigte im November 1948 eine „Gesellschaft zur Förderung von Forschung und Lehre“ zu gründen. Doch weitere Schritte erfolgten zunächst aufgrund allgemeiner Geldknappheit nach der Währungsreform nicht.

Nach der Gründung der Notgemeinschaft im Januar 1949 trafen sich im Mai Mitglieder des Merton-Kreises mit Notgemeinschafts-Präsident Prof. Geiler. Es sollte ausgelotet werden, inwiefern der von der Notgemeinschaft erwünschte Stifterverband und die von der Wirtschaft erwogene Gründung einer Fördergesellschaft vereinigt werden könnten, um eine Doppelung von Spendensammlungen zu vermeiden. Doch das Ziel der Notgemeinschaft, den Stifterverband möglichst nah an die Notgemeinschaft zu binden, deckte sich nicht ganz mit den Vorstellungen auf Industrie- und Wirtschaftsseite: Die Gründung der Notgemeinschaft ohne Einbeziehung der Wirtschaft wurde als Hinweis gesehen, dass die Kultusministerien der Länder einen entscheidenden Einfluss auf die Arbeit der Notgemeinschaft ausüben wollte. Die Wirtschaft bevorzuge ferner einen Verband zur Forschungsförderung, der nicht der Notgemeinschaft diene, sondern über die aufgebrachten Mittel allein entscheide und verwalte. Auch zeigten sich viele Unternehmer besorgt, dass angewandte und naturwissenschaftliche Forschung in der Notgemeinschaft zu kurz komme.

Die Spannungen zwischen Notgemeinschaft und dem Gründerkreis konnten letztlich behoben werden. Der Stifterverband wurde am 22 September 1949 als „Gesellschaft zur Förderung von Forschung und Lehre“ (Stifterverband für die deutsche Wissenschaft) in Frankfurt gegründet, dessen Vorsitz Richard Merton übernahm. Die Präambel der Satzung des Stifterverbandes hebt zwar die Zusammenarbeit mit der Notgemeinschaft hervor, jedoch wurde beschlossen, dass nur ca. zwei Drittel der eingeworbenen Gelder an die Notgemeinschaft weitergeleitet werde. Mit dem restlichen Drittel können auch u.a. die Studienstiftung des deutschen Volkes, der DAAD und die MPG gefördert werden. Als Gegenzug zur Überlassung von zwei Dritteln der Spendengelder verzichtete die Notgemeinschaft auf eigene Spendeneinwerbung.

Um eine den Wünschen der Wirtschaft Rechnung tragende Verwendung der Gelder für die Notgemeinschaft zu gewährleisten, wurde ein wechselseitiger Austausch von Vertreter*innen zwischen den Organen beider Institutionen vereinbart. Der Stifterverband nahm in seinem Vorstand und Verwaltungsrat Vertreter der Notgemeinschaft auf, und die Notgemeinschaft wiederum räumte dem Stifterverband eine beratende Stimme im Präsidium, sowie zwei Vertreter*innen im Hauptausschuss und bis zu fünf Vertreter*innen im Kuratorium ein.

Für das Geschäftsjahr April 1950 bis März 1951 erhielt die Notgemeinschaft vom Stifterverband 0,7 Mio DM bei einer Gesamteinnahme von ca. 5,8 Mio DM.

1949-1951: Notgemeinschaft versus Deutscher Forschungsrat

Die Bonner Notgemeinschaft bestand vom 11. Januar 1949 bis zum 2. August 1951. An diesem Tag fusionierte sie mit dem Deutschen Forschungsrat zur „Deutschen Forschungsgemeinschaft“.

Der Deutsche Forschungsrat war nur um zwei Monate jünger als die Notgemeinschaft. Er wurde von den damals offiziell anerkannten vier reinen Forschungsinstitutionen – den Akademien der Wissenschaften in Göttingen, Heidelberg und München sowie der Max-Planck-Gesellschaft – gegründet. Präsident des Forschungsrates war Prof. Werner Heisenberg, Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik, Vizepräsident war Prof. Rein, Rektor der Universität Göttingen.

Das Gremium setzte sich das Ziel, Regierungsstellen des Bundes und der Länder zu beraten, wissenschaftliche Forschungsarbeit in Deutschland zu fördern, bei der Finanzierung wissenschaftlicher Forschungsarbeit mitzuwirken sowie die deutsche wissenschaftliche Forschung im Ausland zu vertreten. Mit diesem Spektrum an Aufgaben war eine Konkurrenz zur Notgemeinschaft vorprogrammiert, und das Verhältnis des Forschungsrates zur Notgemeinschaft war in den Jahren 1949 bis 1951 von Differenzen und Streitigkeiten um Zuständigkeiten im Bereich Forschungsförderung geprägt, die mit der Fusion zur Deutschen Forschungsgemeinschaft 1951 überwunden wurden.

Die „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ entsteht

Vorläufer des Forschungsrats war der 1946 von der britischen Militärregierung eingerichtete „German Scientific Advisory Council“, der beim Aufbau von Forschungsinstitutionen beraten soll. Er bestand aus Wissenschaftler*innen der Universität Göttingen und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, wie den beiden Nobelpreisträgern Otto Hahn, seit 1946 Präsident der KWG und Werner Heisenberg, Direktor des KWI für Physik. Das Gremium erweiterte sich später um Naturwissenschaftler*innen und Geisteswissenschaftler*innen anderer Hochschulen.

In den Jahren 1945 bis 1948 wurde in Westdeutschland vor allem auf den Hochschul- und Kultusministerkonferenzen unter Zustimmung der Besatzungsmächte festgelegt, dass Förderung und Aufbau von Wissenschaft und Forschung Sache der Länder sei. Doch die Effektivität der Förderung für Wissenschaft und Forschung in einem föderal orientierten Wissenschaftssystem stellte der Vorläufer des Deutschen Forschungsrats, der Göttinger Kreis um Rein und Heisenberg, in Frage. Sie wandten sich am 15. Dezember 1948 mit dem Vorschlag an den Parlamentarischen Rat, in das neu auszuarbeitende Grundgesetz eine Bestimmung einzuführen, die dem Bund eine Betätigung in der Forschungsförderung erlauben würde. Der Parlamentarische Rat diskutierte diese Eingabe und entschloss sich, in den Katalog, der die Bereiche der konkurrierenden Gesetzgebung enthielt, unter Ziffer 12 den Bereich „wissenschaftliche Forschung“ aufzunehmen. Damit sah das Grundgesetz die Möglichkeit für die Bundesregierung vor, auf dem Gebiet der Forschungsförderung einzugreifen.

Im März 1949 gründeten die drei Akademien der Wissenschaften in den Westzonen und die Max-Planck-Gesellschaft formell den „Deutschen Forschungsrat“. Ein Konstituierungsakt durch Universitäten und Hochschulen blieb aus, die zunächst 15 Mitglieder wurden nicht gewählt, sondern aus von Hochschulen erstellten Vorschlagslisten durch die Mitgliedskörperschaften ernannt. Der Forschungsrat erweiterte sich später auf 21 Mitglieder: 12 aus dem Bereich Naturwissenschaften, 5 aus dem Bereich Technische Wissenschaften und 4 aus dem Bereich der Geisteswissenschaften.

Der Deutsche Forschungsrat stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Mit seiner programmatischen Ausrichtung auf den Bund, der nach seiner Meinung für Planung und Finanzierung von Forschung zuständig sein sollte, hatte der Forschungsrat die Länder sowie die Notgemeinschaft gegen sich, und auch die Universitäten standen dem Forschungsrat ablehnend gegenüber.

Die Notgemeinschaft sah Überschneidungen vor allem in den Aufgabengebieten Forschungsförderung und Vertretung der Wissenschaft im Ausland und sah damit entstehende Arbeitshemmungen voraus. Kurt Zierold schlug auf der Kultusministerkonferenz in Kempfenhausen im April 1949 vor, eine offene Missbilligung der Gründung des Forschungsrats auszusprechen. In seinem Artikel „Sechs Monate Notgemeinschaft“ in der Deutschen Universitätszeitung vom 2.12.1949 griff er den Deutschen Forschungsrat an: Dieser schien „einen gewissen Totalitätsanspruch“ geltend zu machen. Der Forschungsrat könne eben nicht für sich in Anspruch nehmen, für die gesamte Wissenschaft zu sprechen, da sie nicht von den deutschen Hochschulen, bei denen nach wie vor das Schwergewicht der Forschung liege, dazu autorisiert wurde.

Im Verhältnis Notgemeinschaft zu Forschungsrat standen sich zwei grundlegend verschiedene Prinzipien gegenüber: Die Notgemeinschaft vertrat den Grundsatz einer autonomen Wissenschaft, frei von politischer Steuerung. Der Forschungsrat hingegen vertrat das „politisch planerische Prinzip“ und stritt für einen staatlichen Zentralismus bei Planung und Finanzierung von Wissenschaft und Forschung.

Die Hochschulen befürchteten, dass den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, aus deren Umfeld der Forschungsrat entstanden war, wegen der steigenden machtpolitischen und ökonomischen Bedeutung der Forschung mehr Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt werden würden, sie selbst hingegen würden auf den Bereich Lehre reduziert werden. Mit dem Forschungsrat würde damit eine Machtverteilung zu ihren Ungunsten entstehen.

Die Kultusminister waren dagegen, dass sich der Deutsche Forschungsrat an die bald entstehende Bundesregierung anlehnen werde und nach Zuständigkeiten strebte, die eigentlich in den Ministerialverwaltungen liegen sollten. In einer Linie mit Notgemeinschaft und Universitäten kritisierten sie, dass der Forschungsrat Exklusivcharakter habe und die Auswahl seiner Mitglieder nicht repräsentativ sei. Auf ihrer Konferenz in Kempfenhausen im April 1949 forderten die Kultusminister der Länder, die deutsche Forschung müsse eine „allgemein anerkannte, gegenüber dem In- und Ausland einheitliche Vertretung“ erhalten. Die Länder würden eine Entscheidung über eine Finanzierung des Forschungsrates aus ihren Mitteln zurückstellen, bis Vorschläge zu einer Vereinigung Notgemeinschaft und Forschungsrat vorlägen.

Im Sommer 1949 vereinbarten Notgemeinschaft und Forschungsrat eine Aufgabenverteilung, doch diese funktionierte nicht. Beide Institutionen beschlossen daher im März 1950, sich unter dem Namen „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschließen, die die Aufgaben beider Organisationen koordinieren sollte. Dazu wurde ein Arbeitsausschuss mit neun Vertreter*innen aus Notgemeinschaft, Forschungsrat und Stifterverband gebildet.

Doch auch dieser Ausschuss konnte nicht bewirken, dass die Zuständigkeitsüberschneidungen und Spannungen aufhörten. Beide Seiten versuchten aber weiterhin, zu einer Einigung zu kommen, und in zahlreichen Besprechungen innerhalb der beiden Organisationen als auch in gemeinsamen Verhandlungen wurde ein Zusammenschluss näher erörtert.

Die Fusion wurde am 17. Januar 1951 beschlossen. Da der Forschungsrat nach wie vor keine eindeutig geklärte rechtliche Grundlage vorweisen konnte, war es am einfachsten, den Zusammenschluss mittels einer Neugestaltung der Notgemeinschaft durch Änderungen ihrer Satzung zu vollziehen. Die dann besprochenen Satzungsentwürfe sahen ein Weiterbestehen von Hauptausschuss und Kuratorium vor, ergänzt durch ein neues drittes Organ, welches die wesentliche Aufgabe des Forschungsrates, die Politikberatung, übernehmen soll.

An der Mitgliederversammlung der Notgemeinschaft am 18. und 19. Mai 1951 nahmen Prof. Heisenberg und sechs weitere Mitglieder des Forschungsrats teil. Meinungsverschiedenheiten gab es vor allem hinsichtlich der Namen: Die Mitgliederversammlung lehnte kategorisch ab, die umgestaltete Notgemeinschaft „Forschungsrat“ zu nennen und schlug als neuen Namen „Forschungsgemeinschaft“ vor. Auch der Vorschlag des Forschungsrats, dann wenigstens das neue Gremium „Forschungsrat“ zu nennen, wurde von der Notgemeinschaft abgelehnt, da in der NS-Zeit Forschungsrat und Deutsche Forschungsgemeinschaft miteinander verflochten waren. Die Mitgliederversammlung schlug stattdessen den Namen „Senat“ vor.

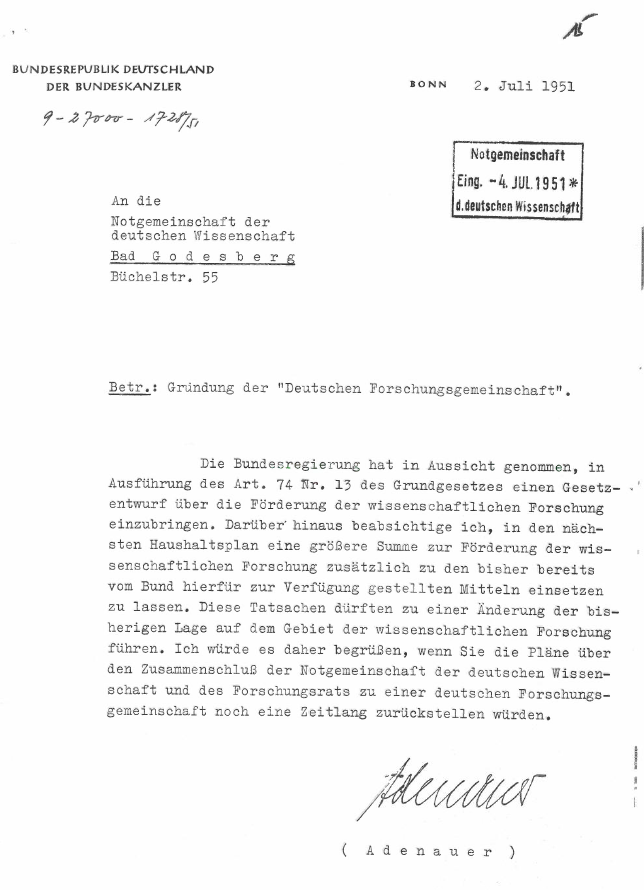

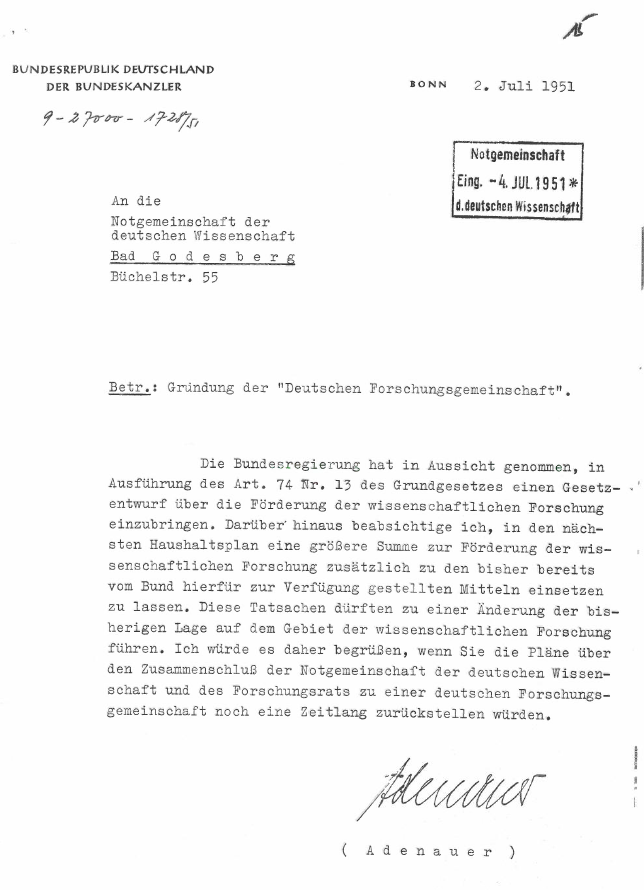

Parallel zu den Verhandlungen um den Satzungsentwurf trug der Forschungsrat nicht zur Entspannung der Situation bei, als er im Laufe des Jahres 1951 beim Bundeskanzleramt eine formelle Anerkennung des Forschungsrates als Beratungsinstanz in Forschungsangelegenheiten beim Amt des Bundeskanzlers zu erwirken suchte. Bundeskanzler Adenauer stimmte dem zu und forderte am 2. Juli 1951, die Fusionsverhandlungen zwischen Notgemeinschaft und Forschungsrat zurückzustellen. Er unterstützte den Forschungsrat, um das Gewicht des Bundes gegenüber den Ländern zu stärken.

Schreiben des Bundeskanzlers Konrad Adenauers an die Notgemeinschaft

© aus: DFG-Archiv / (BAK B 227)

Schreiben des Bundeskanzlers Konrad Adenauers an die Notgemeinschaft

© aus: DFG-Archiv / (BAK B 227)

Unter dem Druck der Rektorenkonferenz und zahlreicher Appelle von Politikern und Wissenschaftlern an Adenauer und Heisenberg gab der DFR schließlich nach. Er stimmte auf einer außerordentlichen Sitzung am 15. Juli 1951 einem Entwurf der Notgemeinschaft vom Mai 1951 zu. Die endgültige Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 2. August 1951 beschlossen und trat am 15. August 1951 in Kraft. Ab diesem Tag nahm die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihre Tätigkeit unter diesem Namen auf.

Auszug aus der Satzung der DFG 18.5.1951

© DFG-Archiv Pietrusziak, BAK B 227

Weitere Informationen

Historische Förderfälle in GEPRIS Historisch

Die im Jahr 2020 anlässlich des hundertsten Gründungstages der DFG-Vorgängereinrichtung „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ veröffentlichte Datenbank GEPRIS Historisc(externer Link) macht mehr als 50.000 Förderfälle der Jahre 1920 bis 1945 unter Beteiligung von über 13.000 Wissenschaftler*innen recherchierbar. Das System wird ergänzt um einen umfangreichen Textapparat, der in mehreren Kapiteln auch auf Fragestellungen mit Bezug zur NS-Zeit eingeht.

Hinweise zur genutzten Literatu(Download) und den Fundorten.