Wie Wissenschaft und Förderung „arisiert“ wurden

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft folgte eilfertig den neuen NS-Vorschriften: Sie entließ ihre jüdische Mitarbeiterin, schloss jüdische Wissenschaftler*innen aus der Forschungsförderung aus und überprüfte Antragsteller*innen hinsichtlich ihrer politischen Zuverlässigkeit.

- Zum Umgang mit jüdischen Mitarbeiter*innen der Notgemeinschaf(externer Link)

- Keine Stipendienbewilligung an Nichtarie(externer Link)

- Vernichtung von Förderakten jüdischer Wissenschaftler*inne(externer Link)

- Vertreibung jüdischer Wissenschaftler*innen von Universitäten und Kaiser-Wilhelm-Institute(externer Link)

- Das Verhältnis des NS-Regimes zu Universitäten, Akademien der Wissenschaft und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaf(externer Link)

- Die „Personalstelle(externer Link)

- Der Personalfrageboge(externer Link)

- Andererseits: Eintritte in die NSDA(externer Link)

Zum Umgang mit jüdischen Mitarbeitenden der Notgemeinschaft

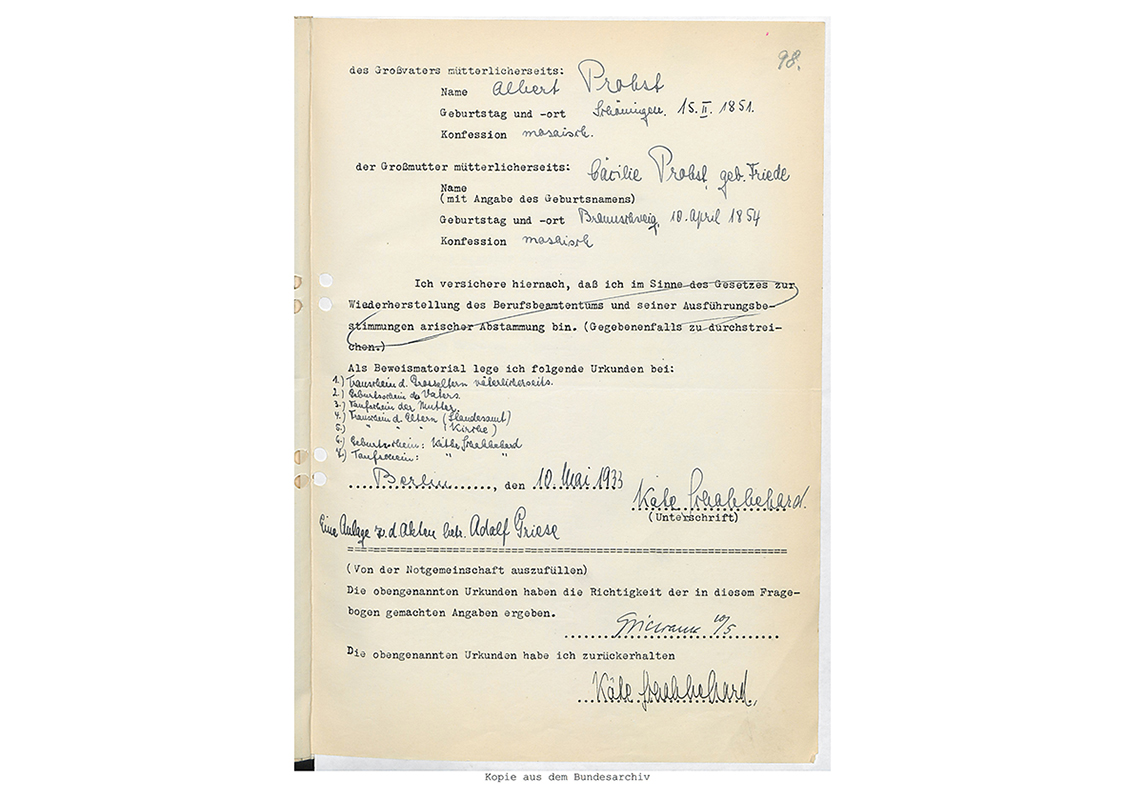

Auszug aus dem Personalbogen der Käthe Schabbehard

© Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: R 1501/126769-c, Blatt 98, Deutsche Forschungsgemeinschaft

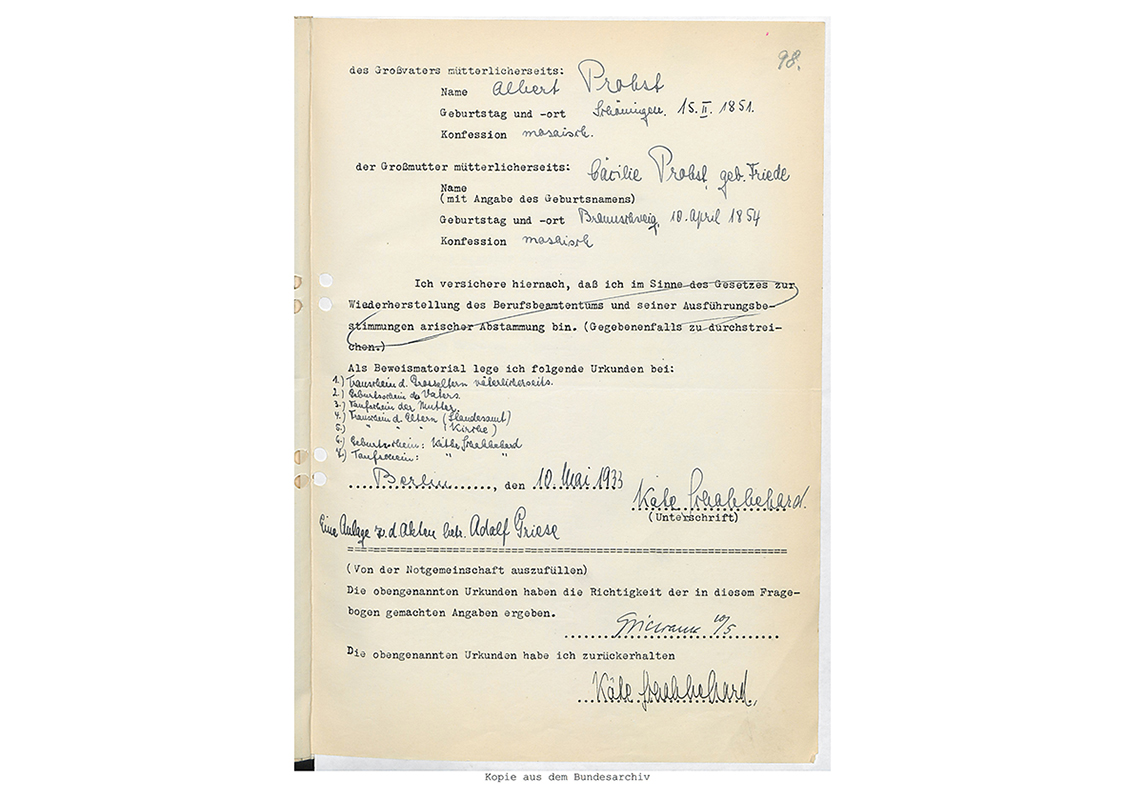

Auszug aus dem Personalbogen der Käthe Schabbehard

© Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: R 1501/126769-c, Blatt 98, Deutsche Forschungsgemeinschaft

Am 7. April 1933 trat das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ in Kraft, das jüdische und politisch missliebige Beamt*innen und Angestellte aus dem öffentlichen Dienst ausschloss. Der in diesem Gesetz formulierte „Arierparagraph“ (Paragraph 3) verbot die Beschäftigung von „Nichtariern“ im öffentlichen Dienst, die in den sofortigen Ruhestand zu versetzen waren. Als „nichtarisch“ galt jeder und jede mit einem jüdischen Eltern- oder Großelternteil.

Mit Schreiben vom 24. April 1933 wurde die Notgemeinschaft aufgefordert, Beamte, Angestellte oder Arbeiter zu nennen, die aufgrund dieses Gesetzes aus dem Dienst zu entlassen seien. Dieser Aufforderung kam die Führungsspitze der Notgemeinschaft, bei der schon vor 1933 deutliche antisemitische Tendenzen erkennbar waren, umgehend nach und ließ von allen Angestellten Abstammungs-Fragebögen ausfüllen.

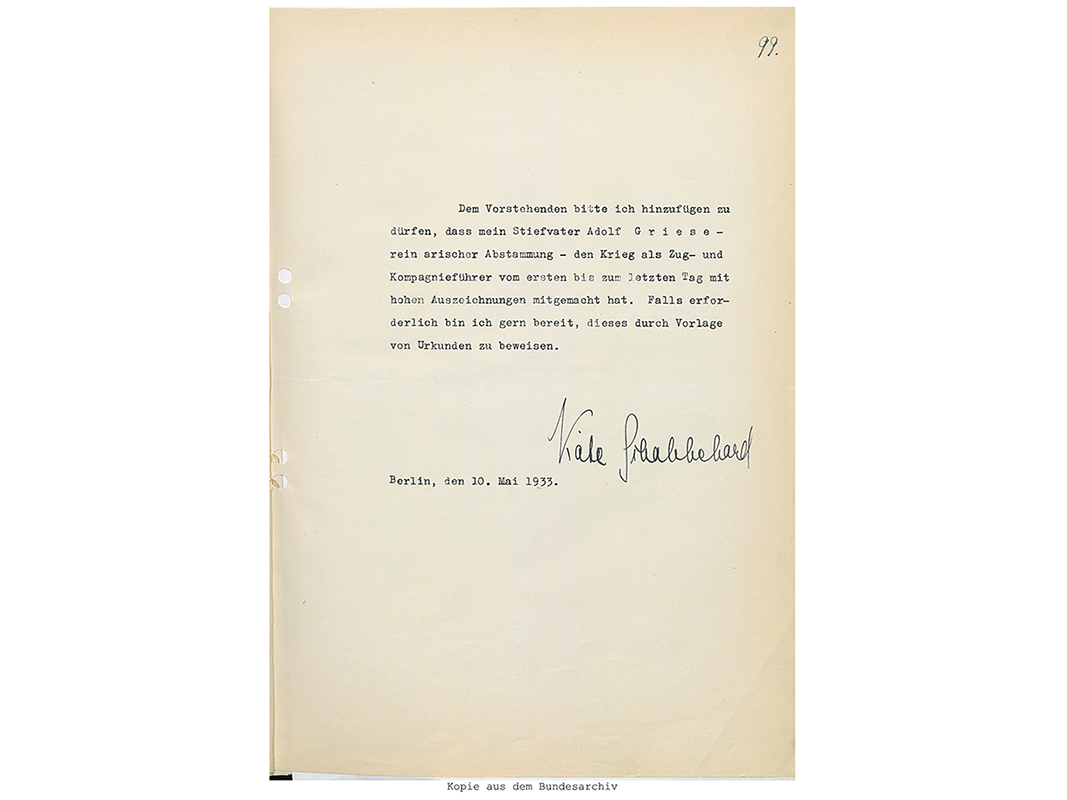

In der Geschäftsstelle war die im Bibliotheksausschuss Beschäftigte Käte Schabbehard betroffen. Ihre Großeltern mütterlicherseits waren Juden – auf dem Fragebogen als Konfession „mosaisch“ angegeben. Auf einem zusätzlichen Blatt beschrieb sie die Verdienste ihres Stiefvaters im Weltkrieg – wohl in der Hoffnung, dass diese gewürdigt werden und den Ausschlag zu einem Verzicht auf eine Kündigung geben könnten.

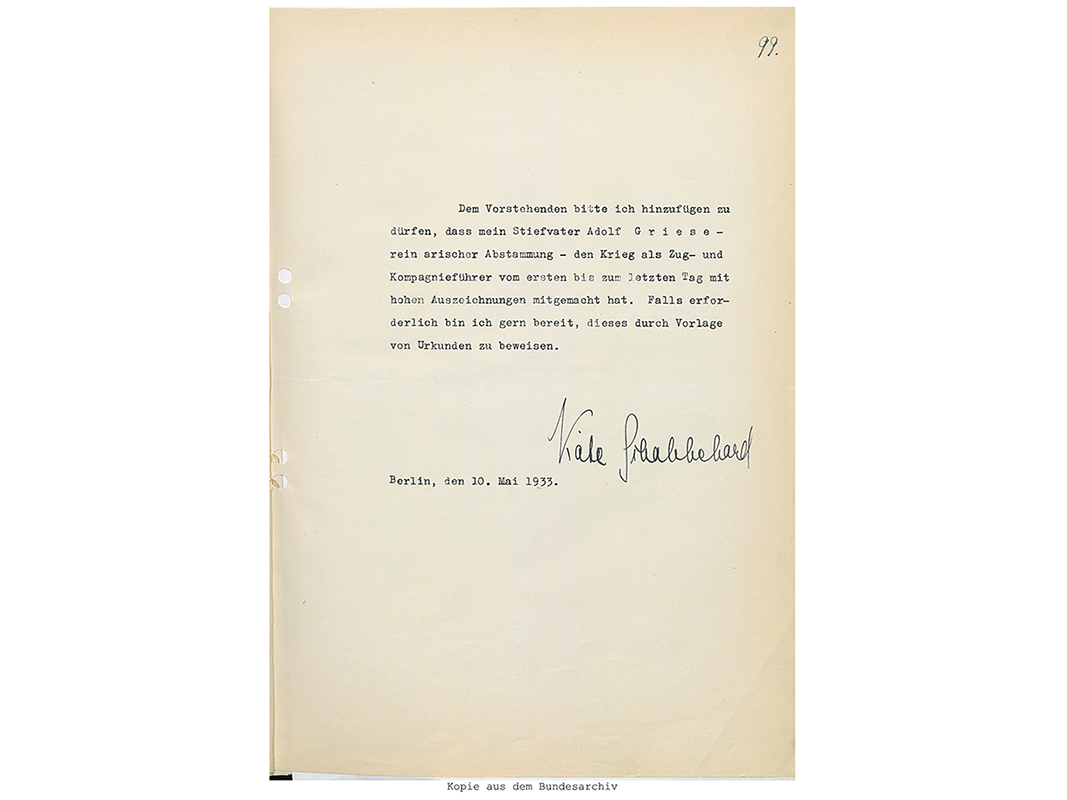

Anlage zum Auszug des Personalbogens von Käte Schabbehard

© Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: R 1501/126769-c, Blatt 99, Deutsche Forschungsgemeinschaft

Anlage zum Auszug des Personalbogens von Käte Schabbehard

© Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: R 1501/126769-c, Blatt 99, Deutsche Forschungsgemeinschaft

Nach Auswertung der Fragebögen teilte am 12. Mai 1933 der Präsident der Notgemeinschaft dem Reichsinnenministerium das Ergebnis mit:

„Wegen nichtarischer Abstammung fällt die Angestellte Käthe Schabbehard unter die Bestimmungen des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Der von ihr ausgefüllte Fragebogen ist beigefügt. Sie hat sich in 10jähriger Tätigkeit beim Bibliotheks-Ausschuß der Notgemeinschaft durch Fleiß, Zuverlässigkeit und Gewandtheit ausgezeichnet und ist durch ihre große Kenntnis des Geschäftsbetriebes der vergangenen Jahre besonders nützlich. Die Notgemeinschaft stellt ihr gemäß den Bestimmungen des genannten Gesetzes und seiner Ausführungsverordnungen die Kündigung zu.“

Doch gerade die Ausführungsverordnung vom 4. Mai 1933, § 5, besagte, dass eine Kündigung „dem Empfänger spätestens am 30. September 1933 zugestellt werden“ muss. Friedrich Schmidt-Ott hätte also so schnell gar nicht die Kündigung aussprechen müssen und in dem Brief an das Reichsinnenministerium das weitere Vorgehen offen lassen können.

Keine Stipendienbewilligung an Nichtarier

Ähnlich verhielt sich das Präsidium in seiner Entscheidung, keine Stipendien mehr an „Nichtarier“ zu vergeben: In einem Brief an das Reichsinnenministerium vom 12. Juni 1933 stellte zwar Vizepräsident Viktor Schwoerer fest, dass die Bestimmungen des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ „keine Anwendung“ finden. Anstatt es jedoch dabei bewenden zu lassen, machte er auf das „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ vom 25. April 1933 aufmerksam, in dem die Quote von deutschen „Nichtariern“ an Hochschulen festgelegt wurde.

„Wir haben aber geglaubt, in analoger Weise die Bestimmungen des Gesetzes gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen vom 25. April 1933 sinngemäß bei der Verleihung von Forschungsstipendien zur Anwendung bringen zu sollen. Die Notgemeinschaft hat daher seit Erlaß dieses letztgenannten Gesetzes davon abgesehen, Stipendien an Nichtarier zu gewähren.“

Offenbar ist das Reichsinnenministerium erst durch diese Anfrage der Notgemeinschaft auf die Problematik aufmerksam gemacht worden. Im September 1933 schließlich entschied das Reichsinnenministerium,

„daß eine Bewilligung von Stipendien durch die Notgemeinschaft an Nichtarier bis auf weiteres nicht in Frage kommt. Halbarier sollen nur in besonders dringlichen Fällen und nur dann ein Stipendium erhalten, wenn arische Gesuche nicht vorliegen.“

Vernichtung von Förderakten jüdischer Wissenschaftler*innen

Im Rahmen einer Studie zur Vertreibung jüdischer Wissenschaftler*innen aus Deutschland wertete der Historiker Lothar Mertens Förderakten der Notgemeinschaft zu Zeiten des Nationalsozialismus aus. Das Ergebnis dieser Studie war, dass zu mehr als hundert Bewilligungsempfänger*innen, die in den Bewilligungslisten des Hauptausschusses für die Jahre bis 1933 aufgeführt wurden, keine Förderakten mehr existierten. Mertens fand heraus, dass die Geförderten – Professor*innen, Dozent*innen, Assistent*innen – alle jüdischer Herkunft waren. Offenbar wurden für alle von den Hochschulen vertriebenen jüdisch stämmigen Wissenschaftler*innen Mitte der dreißiger Jahre ihre Förderakten „entsorgt“, weil sie infolge ihrer „nichtarischen“ Herkunft als Antragsteller*innen nicht mehr in Frage kamen.

Vertreibung jüdischer Wissenschaftler*innen von Universitäten und Kaiser-Wilhelm-Instituten

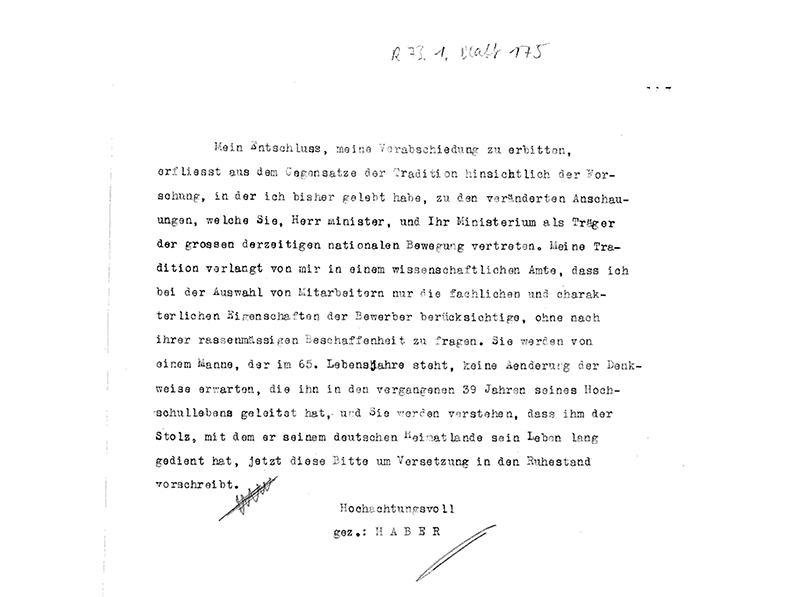

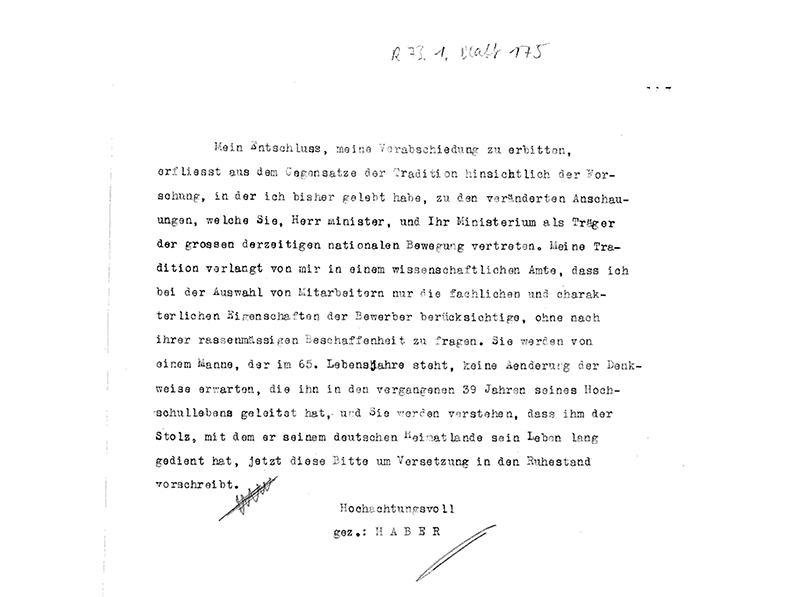

Begründung Fritz Habers für seinen Rücktritt : Die Unvereinbarkeit seiner Tätigkeit als Wissenschaftler mit den Rahmenbedingungen des Nationalsozialismus

© Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: R 73/1, Blatt 175, Deutsche Forschungsgemeinschaft

Begründung Fritz Habers für seinen Rücktritt : Die Unvereinbarkeit seiner Tätigkeit als Wissenschaftler mit den Rahmenbedingungen des Nationalsozialismus

© Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: R 73/1, Blatt 175, Deutsche Forschungsgemeinschaft

Die diskriminierenden Gesetze zur Ausgrenzung jüdischer Wissenschaftler*innen und der Entlassung „nichtarischer Beschäftigter“, die die Notgemeinschaft pflichtbewusst und eilfertig umsetzte, galten vor allem für Universitäten, aber auch für wissenschaftliche Einrichtungen wie die Kaiser-Wilhelm-Institute.

Von dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ und den danach einsetzenden Massenentlassungen waren an den Universitäten ca. 15 Prozent aller Professor*innen und Dozent*innen im Deutschen Reich betroffen. Das Verhalten der Professor*innenschaft gegenüber Entlassungen ihrer jüdischen Kolleg*innen reichte von passiver Hinnahme bis hin zur aktiven Beförderung. Widerspruch und Protest gab es nur in Einzelfällen. Viele Nachwuchskräfte sahen in den Entlassungen eine Chance für die eigene Karriere. Zudem dachten viele Wissenschaftler*innen selbst rassistisch und akzeptierten oder befürworteten gar bereitwillig eine Ausgrenzung der jüdischen und „nicht-arischen“ Kolleg*innen.

Über hundert Wissenschaftler*innen wurden von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft entlassen, darunter 35 Institutsleitungen. Zu den bekanntesten zählen Albert Einstein, Fritz Haber und Lise Meitner. Max Planck, Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und gleichzeitig Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, schätzte Otto Hahns Protestvorschlag, gegen die Massenentlassungen zu protestieren, illusionslos ein:

„Wenn heute 30 Professoren aufstehen und sich gegen das Vorgehen der Regierung einsetzen, dann kommen morgen 150 Personen, die sich mit Hitler solidarisch erklären, weil sie die Stellen haben wollen.“

Im Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie waren von 49 Mitarbeiter*innen zwölf „nicht arisch“ im Sinne des Gesetzes, darunter der Institutsleiter Fritz Haber. Er war zwar vom Gesetz aufgrund seiner militärischen Stellung ausgenommen, jedoch wollte er für sich keinen Sonderstatus, während seine jüdischen Mitarbeiter*innen entlassen wurden. In seinem Gesuch um Rücktritt am 30. April 1933 begründete er seinen Rücktritt mit der Unvereinbarkeit seiner Tätigkeit als Wissenschaftler mit den Rahmenbedingungen des Nationalsozialismus:

„[…] Meine Tradition verlangt von mir in einem wissenschaftlichen Amte, dass ich bei der Auswahl von Mitarbeitern nur die fachlichen und charakterlichen Eigenschaften der Bewerber berücksichtige, ohne nach ihrer rassenmässigen Beschaffenheit zu fragen. Sie werden von einem Manne, der im 65. Lebensjahre steht, keine Aenderung der Denkweise erwarten, die ihn in den vergangenen 39 Jahren seines Hochschullebens geleitet hat, und sie werden verstehen, dass ihm der Stolz mit dem er seinem deutschen Heimatlande sein Leben lang gedient hat, jetzt diese Bitte um Versetzung in den Ruhestand vorschreibt.“

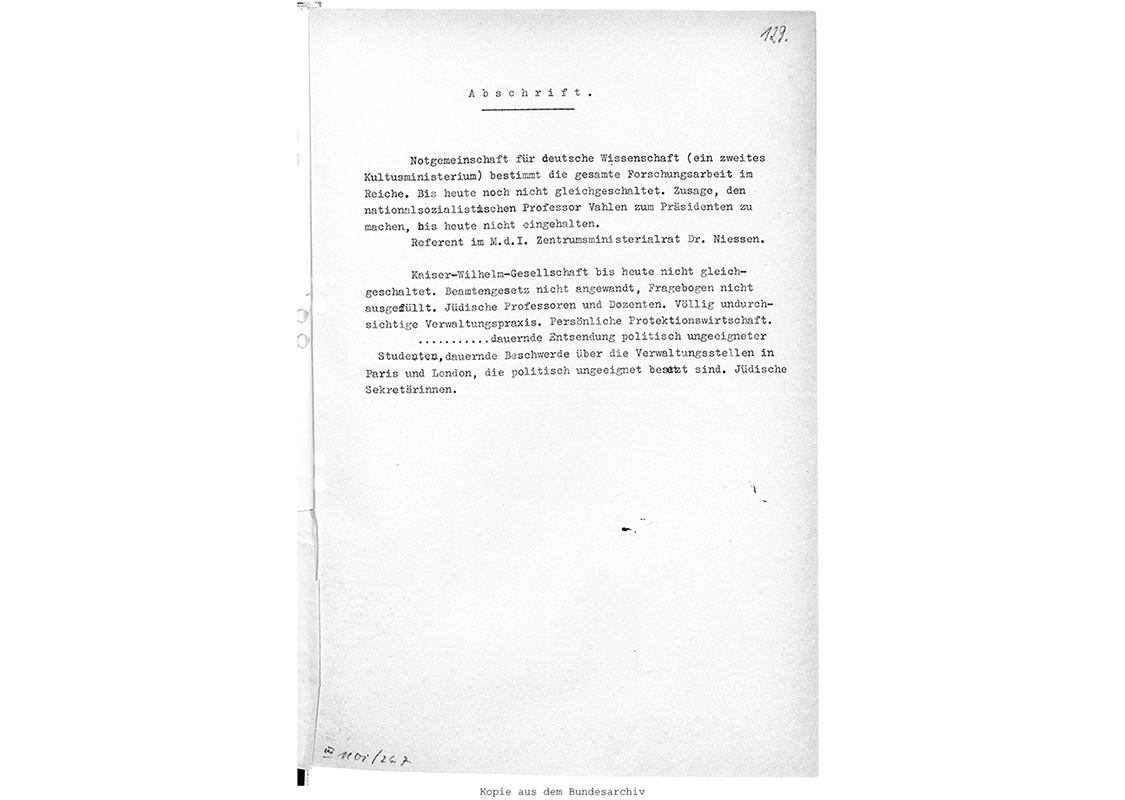

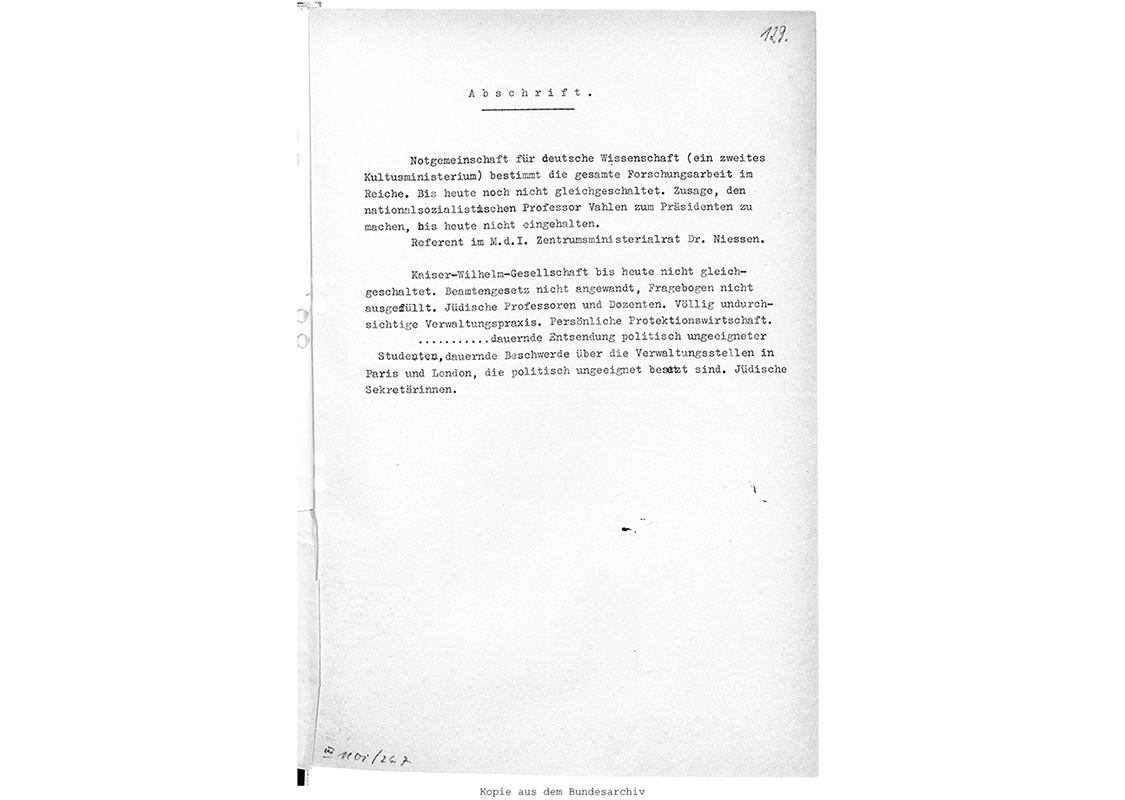

Das Verhältnis des NS-Regimes zu Universitäten, Akademien der Wissenschaft und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

Notiz eines Angestellten des Verbindungsstabes der NSDAP, die er dessen Leiter Rudolf Heß und „zuständigkeitshalber“ dem Reichsinnenministerium im Juli 1933 sandte, in der er die Gleichschaltung der Notgemeinschaft und der KWG anmahnte

© Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: R 1501/126769-c, Blatt 129, Deutsche Forschungsgemeinschaft

Notiz eines Angestellten des Verbindungsstabes der NSDAP, die er dessen Leiter Rudolf Heß und „zuständigkeitshalber“ dem Reichsinnenministerium im Juli 1933 sandte, in der er die Gleichschaltung der Notgemeinschaft und der KWG anmahnte

© Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: R 1501/126769-c, Blatt 129, Deutsche Forschungsgemeinschaft

Die Hochschulen als rein staatliche Einrichtungen waren am stärksten von Eingriffen nationalsozialistischer Stellen betroffen. Nach der Machtergreifung wurden Entscheidungsbefugnisse von den Hochschulen zur Staats- und Parteibürokratie verlagert und die Ordinarien partiell entmachtet. Etwa ein Fünftel der deutschen Hochschullehr*innen wurden aus ihren Positionen – und damit auch aus der Notgemeinschaft vertrieben.

Die Akademien der Wissenschaften lagen aus Sicht der Nationalsozialisten eher am Rande des Wissenschaftsbereichs. Sie konnten sich bis 1938/1939 einigermaßen frei bewegen und ihre jüdischen Mitglieder oft bis 1938 halten.

Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) war eine privatrechtlich organisierte Institution, die sich teilweise durch private Geldgeber finanzierte. Mit ihren für die Rüstung wichtigen Instituten war sie für die NS-Machthaber zu bedeutend und mithin „unersetzlich“. So verstummten die anfänglichen Drohungen, die KWG aufzulösen, bald und die Selbstverwaltungsstrukturen wurden erst ab 1937 angetastet.

Als ein Beispiel nationalsozialistischen Pflichteifers sei eine Notiz eines Angestellten des Verbindungsstabes der NSDAP genannt, die er dessen Leiter Rudolf Heß und „zuständigkeitshalber“ dem Reichsinnenministerium im Juli 1933 sandte, in der er die Gleichschaltung der Notgemeinschaft und der KWG anmahnte.

Die „Personalstelle“

Ab 1935 wurde an den Universitäten und Hochschulen bei der Besetzung von Stellen in der Hochschullehre oder von Assistent*innenstellen eine Überprüfung ihrer politischen Zuverlässigkeit vorgeschaltet. Die Lehrberechtigung wurde an Kriterien geknüpft wie arische Abstammung und rückhaltlose Bejahung des NS-Staates. Die Dozent*innenschaft, die vom NS-Staat angeordnete Vertretung von Professor*innen und Assistent*innen, forderte von jeder in Betracht kommenden Person ein Gutachten.

Die Notgemeinschaft passte sich dieser Praxis an und gründete 1935 das „Personalamt“ mit dem SS-Mann Johannes Weniger als Leiter. Es holte Erkundigungen über die politische, ideologische und charakterliche Zuverlässigkeit von potenziellen Stipendiat*innen mittels Anfragen beim NS-Dozentenbund und – falls diese nicht ausreichten – bei örtlichen Polizei- und Gestapostellen ein. Die Überprüfung der Stipendienbewerber*innen hatte vor allem den Zweck, potenzielle NS-konforme zukünftige Hochschullehrer heranzuziehen.

Die politischen Beurteilungen stellten eine Vorselektion dar, denn nach völlig negativem Gutachten wurde offensichtlich erst gar keine Förderakte mehr angelegt und die wissenschaftliche Relevanz der beantragten Förderung blieb ungeprüft. Das private Wohlverhalten wurde damit zu einem Kriterium, das die individuelle Kompetenz der Bewerber und die fachliche Relevanz des Antrages zu sekundären Auswahlkriterien degradierte.

Die Gutachten beinhalteten eine große Bandbreite von antijüdischen Ressentiments und NS-typischen Vorurteilen: Negativ wurde beispielsweise bei einem Antragsteller vermerkt, er habe „jüdische Dozenten verteidigt“. Das Stipendiumsgesuch eines anderen Wissenschaftlers wurde negativ beschieden, da dieser „dauernd mit Juden und ehemaligen Kommunisten zusammen“ sei. Die Antragstellung eines Wissenschaftlers aus Göttingen sei „unbedingt zu begrüssen, wenn endlich für ihn etwas geschieht“, da er es „in dem jüdisch geführten Mineralogischen Institut“ nicht leicht habe. Ein Antragsteller, der zunächst als „nicht zuverlässig“ im Gutachten beschrieben wurde, erhielt von der daraufhin hinzugezogenen NSDAP-Gauleitung jedoch das Lob, er mache „einen guten Eindruck und dürfte als guter Deutscher zu werten sein“.

1937 war die politische Überprüfung weitgehend obsolet geworden, da politisch verdächtige Personen aus den Hochschulen entfernt worden waren und durch die massenhaften Parteieintritte in die NSDAP eine Parteimitgliedschaft nichts Besonderes mehr darstellte. Zum anderen mussten fachliche Qualifikationen wieder stärker in den Mittelpunkt gestellt werden, weil die Wissenschaft für die Kriegsplanung an Bedeutung gewann und fundierte Sachkenntnis benötigt wurde. Zur gleichen Zeit gab es zudem ein Mangel an qualifizierten Nachwuchskräften. Im Krieg wurde, um besonders begabte Nachwuchskräfte an Universitäten und Fachhochschulen zu finden, das „Nachwuchsamt des Reichsforschungsrates“ geschaffen, das eine „Leistungskartei für Studenten“ und eine „Nachwuchskartei für Dozenten“ anlegte.

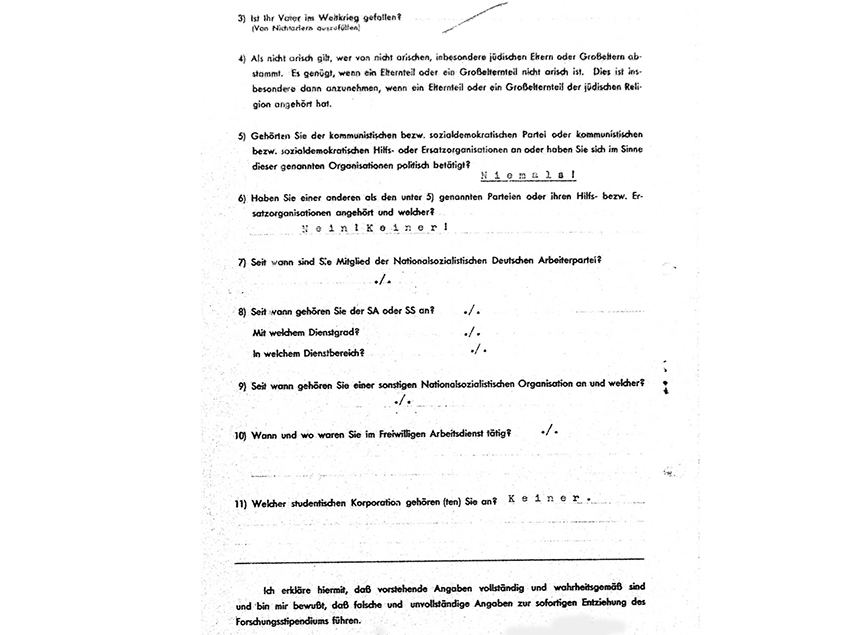

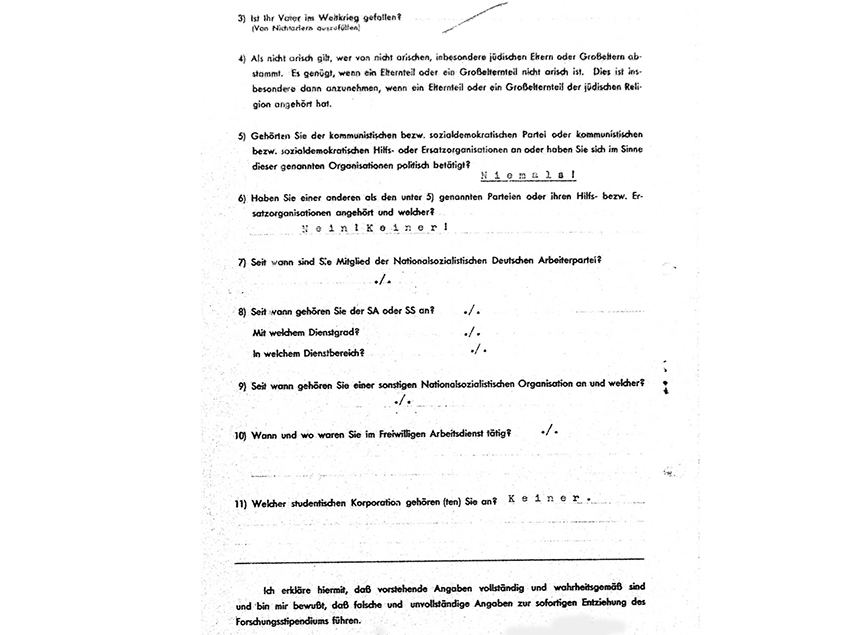

Der Personalfragebogen

Auszug aus einem Personal-Fragebogen

© Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: R 73/11609, Notgemeinschaft

Auszug aus einem Personal-Fragebogen

© Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: R 73/11609, Notgemeinschaft

Der Personalfragebogen, den es schon in den 1920er Jahren für Bewerber*innen eines Forschungsstipendiums auszufüllen galt, wurde im Nationalsozialismus mehrfach erweitert: Ab dem Frühjahr 1933 mussten Bewerber*innen zusätzlich zum Personalfragebogen einen Anhang ausfüllen, um die „arische Abstammung“ nachzuweisen. In der Fassung von 1934 wurde der Katalog um Fragen zu früheren politischen Aktivitäten stark ausgeweitet.

Andererseits: Eintritte in die NSDAP

Die Wissenschaftler*innen ihrerseits passten sich an die neuen politischen Verhältnisse an und traten nach 1933 vermehrt in die NSDAP ein. Derartige Neuanmeldungen wurden polemisch „März-Gefallene“, „Maikäfer“ oder „Konjunkturritter“ genannt. Auch bei der Notgemeinschaft stieg die Mitgliedschaft der Stipendienbewerber innen nach der Reichstagswahl im März 1933 deutlich an. Die Parteizugehörigkeit zahlte sich für manche Stipendiatinnen aus: Parteimitglieder kamen eher in den Genuss einer Stipendienerhöhung als Nichtparteimitglieder, und NSDAP-Mitglieder wurden auch länger gefördert.

Weitere Informationen

Zugang zu den historischen Akten

Erschließungsinformationen zu den Förderakten und weiteren Dokumenten der Notgemeinschaft und der DFG aus der Zeit bis nach dem Zweiten Weltkrieg (Bestandssignatur R 73) finden sich in der Rechercheanwendung invenio des Bundesarchiv(externer Link). Förderakten finden sich in der Kategorie "nicht klassifiziert", weitere Dokumente mit einem Klick auf den Pfeil bei R 73.

Historische Förderfälle in GEPRIS Historisch

Die im Jahr 2020 anlässlich des hundertsten Gründungstages der DFG-Vorgängereinrichtung „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ veröffentlichte Datenbank GEPRIS Historisc(externer Link) macht mehr als 50.000 Förderfälle der Jahre 1920 bis 1945 unter Beteiligung von über 13.000 Wissenschaftler*innen recherchierbar. Das System wird ergänzt um einen umfangreichen Textapparat, der in mehreren Kapiteln auch auf Fragestellungen mit Bezug zur NS-Zeit eingeht.

Hinweise zur genutzten Literatu(Download) und den Fundorten.