Eine Organisation passt sich an

- Die Notgemeinschaft im Nationalsozialismu(externer Link)

- Machtübernahme der Nationalsozialisten 193(externer Link)

- Selbstmobilisierung der Wissenschaft (1933 bis 1934(externer Link)

- Machtwechsel an der Spitze der Deutschen Forschungsgemeinschaft (1934) – Entmachtung der Gremie(externer Link)

- Die Präsidentschaft von Johannes Stark (1934 bis 1936(externer Link)

- Im Dienst des NS-Regimes (1936 bis 1939(externer Link)

- Im Krieg (1939 bis 1945(externer Link)

Die Notgemeinschaft im Nationalsozialismus

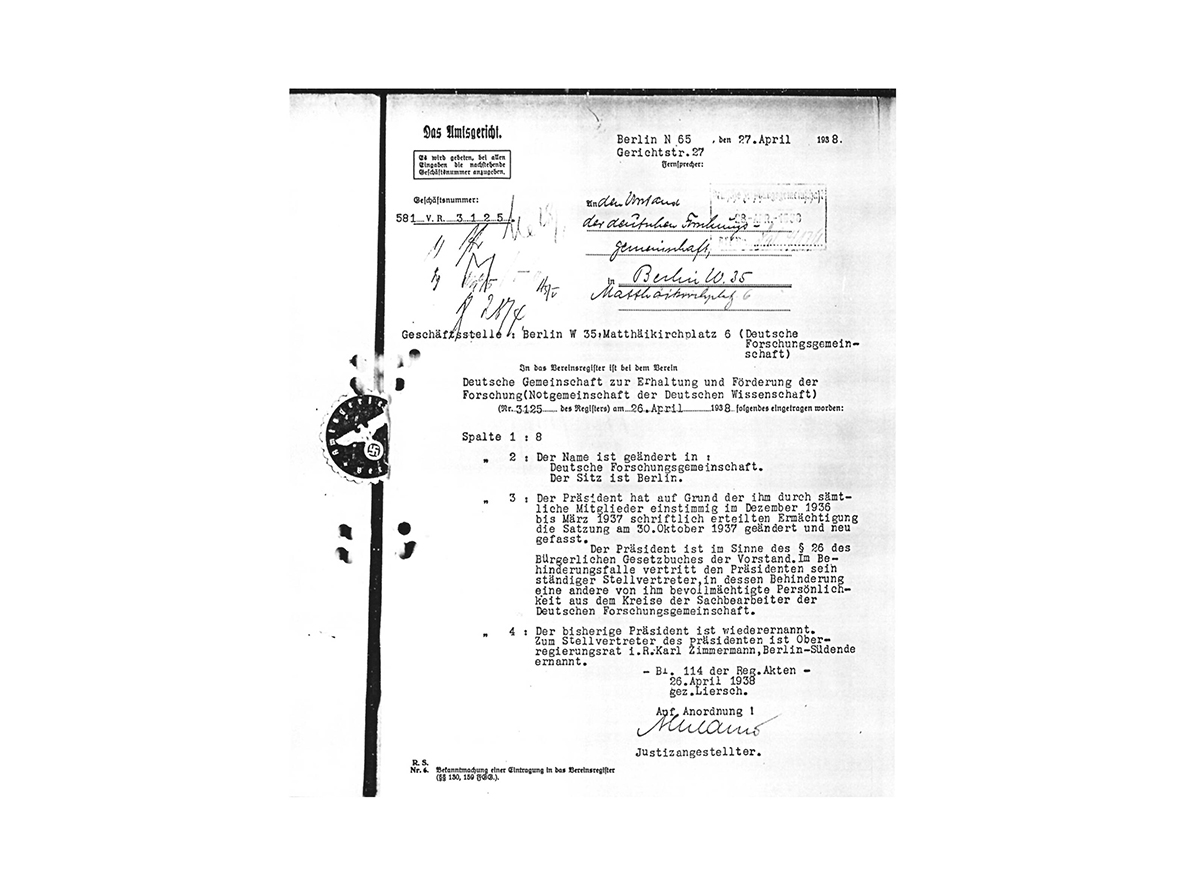

Auszug aus dem Vereinsregisterauszug vom 27. April 1938

© Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: R 73/14168, Deutsche Forschungsgemeinschaft

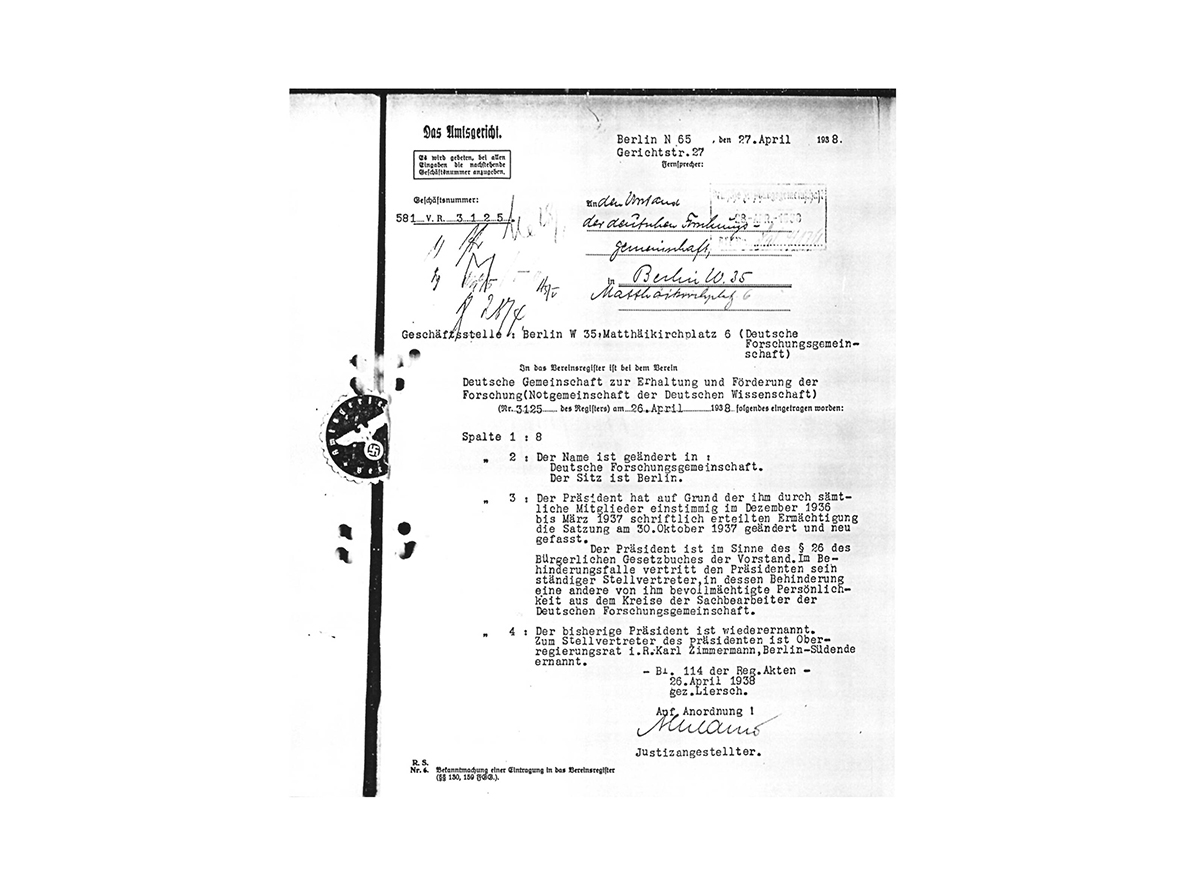

Auszug aus dem Vereinsregisterauszug vom 27. April 1938

© Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: R 73/14168, Deutsche Forschungsgemeinschaft

Die Notgemeinschaft passte sich ohne großen Widerstand den Vorgaben des NS-Staates an: Sie gab ihre Selbstverwaltungsstrukturen zugunsten eines autokratischen Führerprinzips auf und richtete ab 1937 zunehmend ihre Arbeit auf die Förderung kriegsrelevanter Forschungsthemen aus.

Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933

Die Nationalsozialisten hatten nach ihrer Machtübernahme 1933 keine klaren wissenschaftspolitischen Konzepte. Hitler interessierte sich für diesen Politikbereich nicht und griff nur selten in wissenschaftliche Entscheidungsprozesse ein. Im Laufe der Zeit entstanden zwar verschiedene wissenschaftspolitische Institutionen, deren Kompetenzen aber nie klar voneinander abgegrenzt wurden und deren Arbeitsweise von personellen Machtkämpfen bestimmt war.

Auch wenn eine stringente Hochschul- und Wissenschaftspolitik durch das im Wissenschaftsbereich bestehende Ämterchaos nahezu unmöglich war, so wollten doch alle nationalsozialistischen Akteur*innen die bestehenden Einrichtungen nach nationalsozialistischen Grundsätzen umstrukturieren:

- Ausrichtung der Personalpolitik auf „Rasse“ und politische Gesinnung neben der wissenschaftlichen Leistung

- Die Beseitigung demokratischer Strukturen

- Verengung wissenschaftlicher Themen auf die Autarkie-, Rüstungs-, Volks- Rassen- und Gesundheitsforschung

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft passte sich in ihrer Verwaltungsstruktur und Förderpolitik diesen Maximen an - manchmal freiwillig in „vorauseilendem Gehorsam“, manchmal durch Druck des Staates und seiner Machtträger.

Charakteristisch für das Verhältnis von Staat zu Wissenschaft war, dass „Wissenschaftler genauso gut Ressourcen aus der politischen Sphäre für ihre Zwecke mobilisierten, wie Politiker die Wissenschaftler und ihre Ressourcen für ihre Zwecke“ benutzten.“ (Mitchell Ash, Wissenschaft und Politik als Ressourcen füreinander, 2002, Seite 33) Manche Wissenschaftler*innen, wissenschaftliche Institutionen und Universitäten setzten ihrerseits bereitwillig zu ihrem eigenen Nutzen ihre Expertise und Infrastruktur zur Durchsetzung der NS-Maximen ein. Der Staat wiederum bediente sich der Wissenschaft zur Begründung seiner Rassenideologie sowie deren politischer Umsetzung.

Die Umorientierung nach 1933 geschah schnell und reibungslos – auch weil sie nicht als „Systembruch“, sondern vielmehr als eine Fortführung von Entwicklungen aus der Weimarer Republik oder sogar schon aus der Kaiserzeit wahrgenommen wurde.

Die Entwicklungen machten sich in aufeinanderfolgenden Schritten der Selbst-Dienstbarmachung der Deutsche Forschungsgemeinschaft von 1933 bis 1945 bemerkbar.

Selbstmobilisierung der Wissenschaft (1933 bis 1934)

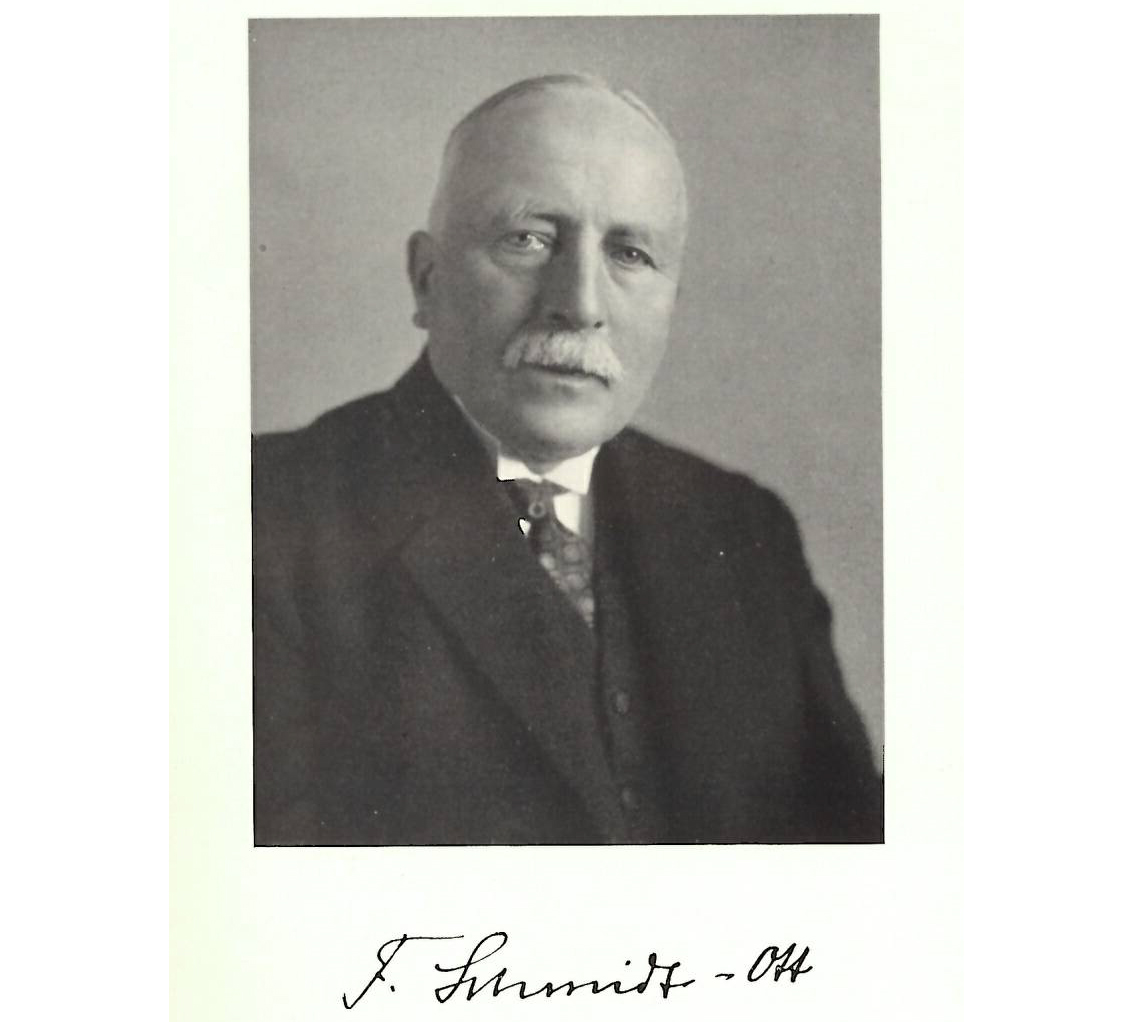

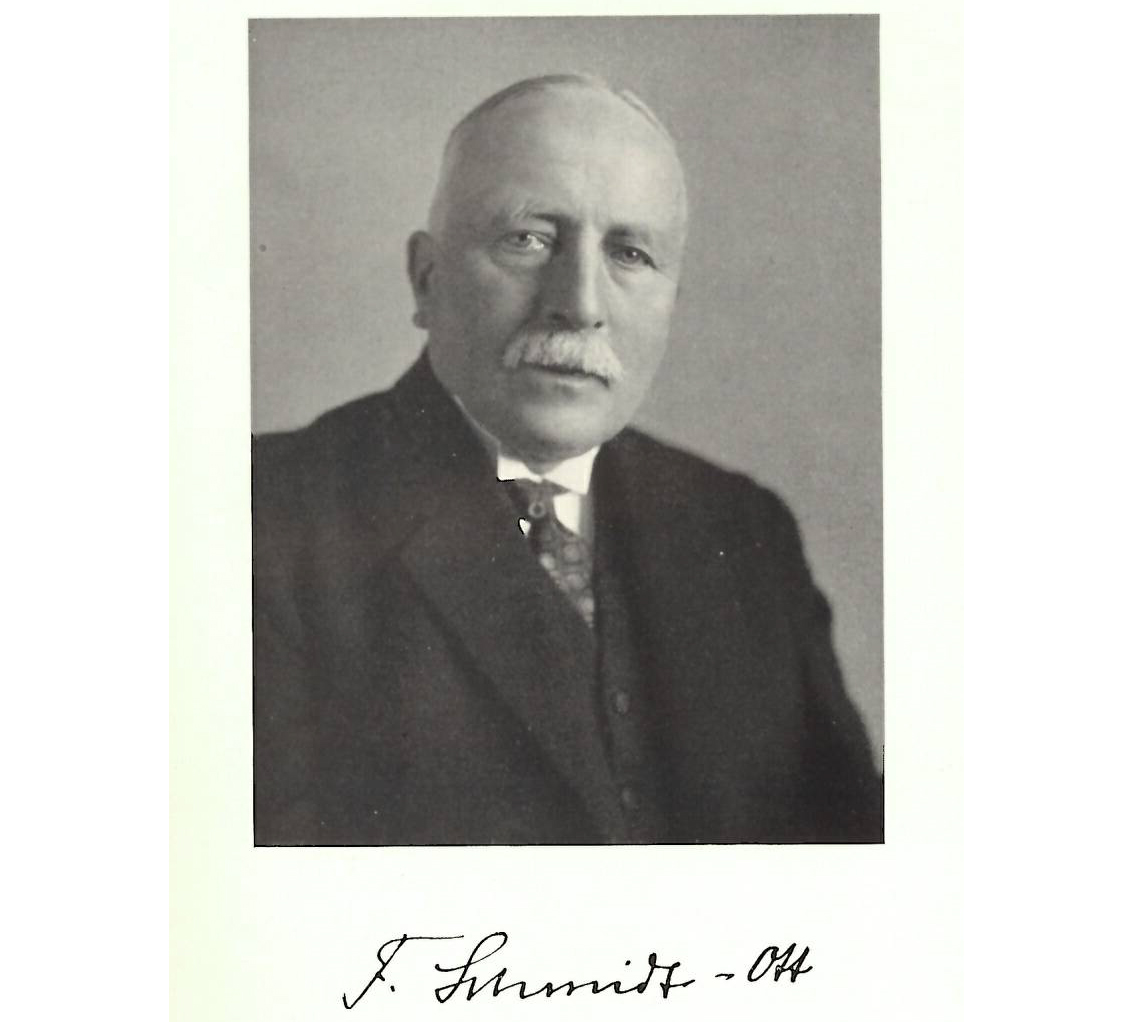

Friedrich Schmidt-Ott, Präsident der "Notgemeinschaft" von 1920 bis 1934

© aus Schmidt-Ott, Erlebtes und Erstrebtes 1860-1950, 1952

Friedrich Schmidt-Ott, Präsident der "Notgemeinschaft" von 1920 bis 1934

© aus Schmidt-Ott, Erlebtes und Erstrebtes 1860-1950, 1952

Die Jahre 1933 und 1934 waren vor allem von der Anpassung der Notgemeinschaft an das neue Regime geprägt, die besonders Präsident Schmidt-Ott forcierte.

Friedrich Schmidt-Ott, geboren 1860, wirkte in der Kaiserzeit auf zahlreichen Gebieten der Wissenschafts- und Kulturpolitik und war von 1917 bis November 1918 preußischer Kultusminister. Er war neben Adolf Harnack und Fritz Haber der Gründungsvater der Notgemeinschaft und konnte mit großen Einsatz eine Auflösung der noch jungen Notgemeinschaft in den schwierigen Anfangsjahren der Inflation abwenden. Auch dank seiner Mitwirkung konnte sich die Notgemeinschaft in wirtschaftlich extrem schwierigen Zeiten als neue Form der Forschungsförderung und „feste Säule in der deutschen Forschungslandschaft“ etablieren. Sie unterstütze - anders als konkurrierende Stiftungen - sämtliche Bereiche der Wissenschaft und alle Forscher*innen konnten nach einer erfolgreichen Begutachtung, die in einem offenen Verfahren durch einen gewählten Ausschuss erfolgte, eigene Mittel für ihre Projekte einwerben. Vor allem für jüngere Wissenschaftler*innen wurde es damit möglich, auch in größeren Instituten mit vielen hierarchischen Strukturen zu forschen. Zur Entstehung der Notgemeinschaft und zur Rolle Schmidt-Ott(interner Link)

Die Gremien und besonders Gründungspräsident Friedrich Schmidt-Ott versuchten, unter dem NS-Regime die Notgemeinschaft als Verein zu erhalten. Der Preis, den sie dafür zahlten, war der Verlust ihrer Selbstverwaltungsstrukturen. Die Notgemeinschaft mit ihrem System der Vielfalt sowie einer weitgehenden Selbstverwaltung kollidierte grundsätzlich mit den NS-Interessen und musste – wie viele andere Institutionen mit demokratischen Strukturen auch – einer autokratischen, mit dem „Führerprinzip“ ausgestatteten und dem NS-Regime gehorchenden neuen Form der Forschungsförderung weichen. In den Monaten März und April 1933 versuchten das für die Notgemeinschaft zuständige Reichsinnenministerium und später das Wissenschaftsministerium, sich die Notgemeinschaft einzuverleiben oder zumindest zu entmachten und mit botmäßigen nationalsozialistischen Personen an der Spitze zu versehen.

Derartige Überlegungen und Planungen betrafen selbstverständlich auch Friedrich Schmidt-Ott und die Gremien der Notgemeinschaft. Diese lösten sich, dem nationalsozialistischen Druck nachgebend, innerhalb weniger Tage auf.

Das Präsidium beschloss am 17. Mai 1933 „in der Anpassung der Notgemeinschaft an die heutige Lage des Reiches“ zurückzutreten und empfahl den Mitgliedern des Hauptausschusses, „dasselbe zu tun“. Eine Neuwahl sollte durch eine am 17. Juni 1933 einzuberufende Mitgliederversammlung erfolgen.

Der Hauptausschuss kam der Empfehlung nach und trat ebenfalls zurück. Im Januar 1935 sollte der Hauptausschuss neu konstituiert werden, eine ministerielle Anordnung löste jedoch die Sitzung auf. Unter der Präsidentschaft Rudolf Mentzels wurde der Hauptausschuss ab 1936 in der Folge ganz abgeschafft. Die zum 17. Juni 1933 einberufene Mitgliederversammlung wurde am 15. Juni 1933 auf Anweisung des Reichsinnenministeriums „auf unbestimmte Zeit vertagt“. Die letzte Mitgliederversammlung vor 1949 tagte am 10. November 1934 in Hannover.

Auf Bitten des Reichsinnenministers Wilhelm Frick konnte Friedrich Schmidt-Ott die Geschäfte der Notgemeinschaft zunächst kommissarisch weiterführen.

Fritz Haber legte sein Amt als Präsidiumsmitglied der Notgemeinschaft schon am 12. Mai 1933 nieder – vor dem Hintergrund des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April, das die Versetzung von „nichtarischen“ Beamten in den sofortigen Ruhestand festlegte. Fritz Haber wäre zwar aufgrund seiner militärischen Stellung im Krieg von der Bestimmung ausgenommen, jedoch fand er die anstehenden Entlassungen von jüdischen Mitarbeiter*innen seines Instituts untragbar - zumal er sie selbst als Institutsdirektor hätte aussprechen müssen – und reichte am 30. April sein Entlassungsgesuch in den Ruhestand als Direktor des KWI für physikalische Chemie und Elektrochemie und als Ordinarius der Berliner Universität ein.

In seinem Rücktrittsschreiben an Friedrich Schmidt-Ott erinnerte er ihn an die Jahre der gemeinsamen Arbeit für die Notgemeinschaft, die er gleichwohl durch den autokratischen Führungsstil Friedrich Schmidt-Otts geprägt sah:

„Von allen schmerzlichen Ueberraschungen dieser gewaltsamen neuen Zeit ist dies die unerwarteste. In der demokratischen Zeit, in welche die Entwicklung der Notgemeinschaft fällt, habe ich Sie gelegentlich gezürnt, weil ich das Kollegialprinzip vor dem Führerprinzip bevorzugte, was Sie vertraten. Ihr Gedanke hat in der Notgemeinschaft in dieser vergangenen Zeit gesiegt und jetzt, wo er zum leitenden Staatsprinzip geworden ist, wendet sich die öffentliche Welt gegen Sie und schaltet Euer Excellenz und mich, die wir nach Ihrem Willen gemeinsam begonnen haben, gleichzeitig aus.“

Vor allem Friedrich Schmidt-Ott signalisierte der NS-Regierung, dass die Notgemeinschaft bereit sei, sich der „neuen Zeit“ anzupassen und richtete ihre Förderpraxis verstärkt auf rüstungs- und autarkierelevante Fragstellungen aus. Damit zeigte er sowohl seine eigene als auch die Übereinstimmung der Wissenschaft mit den Zielen des neuen Regimes.

Friedrich Schmidt-Ott strich immer wieder die Bedeutsamkeit der Notgemeinschaft für den Nationalsozialismus und damit auch seine eigene Wichtigkeit als ihr Präsident hervor, indem er die langjährige Bearbeitung von nationalsozialistischen Themen auch schon vor 1933 hervorhob. So unterstrich er in einer am 14. Juni 1934 verfassten Denkschrift „Notgemeinschaft und Forschungsrat“:

„Dass die Notgemeinschaft auch vernachlässigten Gebieten, der deutschen Vorgeschichte, der deutschen Volkskunde, der anthropologischen und rassemäßigen Erforschung des deutschen Volkes wie der Grenz- und Saarforschung seit einer Reihe von Jahren planmäßige und ausgiebige Förderung erwiesen hat, darf nicht unerwähnt bleiben.“

Auch könne die Notgemeinschaft

„mit ihren ausgebreiteten Einrichtungen auch der Heeresleitung für ihre geheimen Aufgaben wertvolle Dienste leisten“.

In einem Rundbrief an die Rektoren der Mitgliedshochschulen der Notgemeinschaft im November 1933 wies Friedrich Schmidt-Ott auf die zukünftigen Schwerpunkte hin:

„Forschungen, die der Rasse, dem Volkstum und der Gesundheit des deutschen Volkes gewidmet sind.“

Die nach 1933 vollzogenen Veränderungen nahm die Wissenschaft nicht als sonderlich gravierend wahr. Der autoritäre Führungsstil Friedrich Schmidt-Otts, der regelmäßig die Gremien umging, war mit dem antidemokratischen „Führerprinzip“ der Nationalsozialisten kompatibel. Die thematische Ausrichtung der Notgemeinschaft entsprach einem schon in der Weimarer Republik vorherrschenden Grundkonsens in der Gesellschaft darüber, dass die Forschung ihren Beitrag zum Aufstieg Deutschlands zu einer Großmacht zu leisten habe. Antisemitische Tendenzen gab es bei Friedrich Schmidt-Ott und anderen führenden Personen in der Wissenschaft schon vor 1933.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass weder der Ausschluss jüdischer Wissenschaftler*innen aus der Forschungsförderung noch die Kündigung einer jüdischen Mitarbeiterin der Notgemeinschaft Aufsehen hervorriefen und antijüdische Maßnahmen sogar noch vor den vom Staat gesetzten Fristen umgesetzt wurden.

Machtwechsel an der Spitze der Deutschen Forschungsgemeinschaft (1934) – Entmachtung der Gremien

Friedrich Schmidt-Ott konnte jedoch trotz seiner vielfältigen Anpassungsversuche die Position als Präsident nicht halten. Für die Nationalsozialisten war er zu sehr ein exponierter Repräsentant des alten politischen Systems. Ab Mai 1933 durfte er die Geschäfte nur noch „kommissarisch“ weiterführen. Minister Bernhard Rust beendete im Sommer 1934 die durch den Wechsel ministerieller Zuständigkeiten bedingte Verzögerung der Trennung von Friedrich Schmidt-Ott und setzte Johannes Stark als Präsidenten der Notgemeinschaft ein.

Friedrich Schmidt-Ott beschreibt in seiner Biographie „Erlebtes und Erstrebtes“ die Umstände der Amtsübergabe:

„In einer Besprechung, die ich darauf am 23. Juni [1934] mit Minister Rust hatte, teilte er mir mit, daß Hitler Herrn Stark an meiner Stelle zu sehen wünsche. (…) Angesichts der Mitteilung des Herrn Rust erklärte ich aber sofort meinen Rücktritt. Kaum war ich in mein Büro im Schloß zurückgelangt, als auch schon Ministerialdirektor Vahlen mit Stark seinen alsbaldigen Besuch zur Übernahme der Geschäfte anmeldete. Ich mußte mich darum auf kurzen Abschied von allen Notgemeinschaftsmitgliedern beschränken.“

Nach seinem Rücktritt waren die wissenschaftspolitischen Aktivitäten Friedrich Schmidt-Otts aber nicht zu Ende: Er wurde 1935 zum Vorsitzenden des Deutschen Stifterverbands gewählt und nahm an Senatssitzungen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft teil. Am 11. Januar 1949 wurde Friedrich Schmidt-Ott bei der Wiedergründung der Notgemeinschaft von der Mitgliederversammlung einstimmig zum „Ehrenpräsidenten“ gewählt.

Um die Einsetzung Starks als Präsident und damit diese offensichtliche Verletzung der Satzung zu vertuschen, wurde eine nachträgliche, von den Vereinsmitgliedern schriftlich einzureichende Wahl inszeniert. Minister Rust teilte in einem Rundbrief an die Mitgliedsinstitutionen mit, dass man aus „Kostengründen“ auf eine Zusammenkunft verzichten wolle und forderte die Mitglieder auf, in einer hektographierten Zustimmungserklärung der Einsetzung Johannes Starks als Präsidenten zuzustimmen und ihn „im Sinne einer engeren Anlehnung der Vereinswecke an die Ziele der nationalsozialistischen Staatsführung“ zu Satzungsänderungen zu ermächtigen.

Ein Zeichen der noch nicht vollständigen Übernahme der Wissenschaft durch die Nationalsozialisten war die Tatsache, dass lediglich 47 der 57 Mitgliedsorganisationen „positiv“ antworteten, und vier Mitteilungen blieben trotz Mahnung ganz aus; der Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Max Planck, enthielt sich der Stimme. Als einzige Hochschule lehnte die Universität München den Antrag des Ministers Rust ab und vier der fünf Akademien versagten ebenfalls ihre Zustimmung. So auch die Preußische Akademie der Wissenschaften, die das entsprechende Formular nicht unterzeichnete sondern mit einem handschriftlichen Zusatz versah: „weil sie an diesem die nötige organisatorische Befähigung vermisst“. Dazu hatte sich die Akademie in einer außerordentlichen Sitzung am 23. Juli 1934 entschieden und in einem gesonderten Schreiben dem Ministerium mitgeteilt.

Ähnlich reagierte die Bayerische Akademie der Wissenschaften:

„So hervorragend die Leistungen des Herrn Präsidenten Professors Dr. Johannes Stark auf seinem Spezialgebiet sind, so ist er doch selbst auf dem Gebiete der Physik verhältnismäßig einseitig. Wir können deshalb nicht erwarten, dass er den Überblick besitze, der für den Präsidenten der Notgemeinschaft bei deren ausserordentlich vielseitigen Aufgaben unerlässlich ist und den sein Vorgänger in so ungemein hohem Maße besessen hat.“

Das Reichswissenschaftsministerium stellte am 3. August 1934 fest, dass nach dem Stimmergebnis „die erforderliche Bestätigung der Wahl des Präsidenten Stark erfolgt“ sei – eine falsche Aussage, denn nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches ist bei schriftlichen Abstimmungen Einstimmigkeit erforderlich. Das Registergericht trug trotzdem den neuen Präsidenten am 14. August 1934 ins Vereinsregister ein.

Die Präsidentschaft von Johannes Stark (1934 bis 1936)

Als Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft von 1934 bis 1936 baute Johannes Stark den autokratischen Führungsstil weiter aus. Er hatte 1919 den Nobelpreis für Physik erhalten und war Mitbegründer der „Deutschen Physik“, einer Lehre, die Physik mit rassistischen Ansichten vermischte. Er unterstützte schon früh die „Hitlerbewegung“ und rühmte sich, Hitler in der Landsberger Haftung mit Essen versorgt zu haben. Im April 1933 wurde er gegen den Rat aller Fachleute zum Präsidenten der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt ernannt. Über sein Amt hinausgehend entwickelte Johannes Stark zahlreiche Aktivitäten, um das deutsche Wissenschaftssystem zu reorganisieren und die Notgemeinschaft – am besten unter seiner Führung - umzustrukturieren.

Nach der Wahl Johannes Starks zum Präsidenten folgten unmittelbar personelle Veränderungen in der Geschäftsstelle: Man trennte sich von einigen der wichtigsten Mitarbeiter*innen Schmidt-Otts und die Bibliotheksabteilung wurde an die Preußische Staatsbibliothek angegliedert. Johannes Stark war durch die Leitung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt überlastet und erschien nur an einigen Nachmittagen der Woche in der Geschäftsstelle der Notgemeinschaft, die insgesamt 60 Personen beschäftigte.

Ähnlich der Praxis an deutschen Hochschulen, in denen Entscheidungsgremien weitgehend entmachtet und Wahlen von Amtsträgern durch Ernennungen ersetzt wurden, wurde dieses „Führerprinzip“ in der Notgemeinschaft unter der Präsidentschaft Johannes Starks eingeführt, und unter Rudolf Mentzel fortgeführt. Zusagen über eine Verlängerung von Forschungsstipendien wurden mündlich, beispielsweise am Rande von Fachtagungen, gemacht. Alle Bewilligungen bedurften der persönlichen Zustimmung des Präsidenten, der sich die alleinige Entscheidung vorbehielt. Allerdings praktizierte auch schon Friedrich Schmidt-Ott einen autokratischen Führungsstil, denn die Gremien der Selbstverwaltung funktionierten unter seiner Präsidentschaft nur recht eingeschränkt.

Innerhalb der Geschäftsstelle trat Johannes Stark eigenmächtig und selbstherrlich auf; am Telefon meldete er sich mit „Hier Präsident!“. Zahlreiche Bewilligungen von Personal-und Sachmitteln gingen an die Physikalisch-Technische Reichsanstalt, deren Leitung Johannes Stark weiterhin innehatte. Die Naturwissenschaften wurden bevorzugt, und die Geisteswissenschaften fristeten nur ein Randdasein, welche auf ideologisch relevante Bereiche verengt wurden.

Sein Steckenpferd war die Moorgoldgewinnung, der Versuch, aus den bayerischen Mooren Gold zu gewinnen. Der finanzielle Aufwand überstieg jedoch den mineralischen Nutzen um ein Vielfaches. Dies hielt Johannes Stark aber nicht davon ab, einen beträchtlichen Teil von Fördergeldern in diese Forschung zu stecken. Als Vertreter der „Deutschen Physik“ lehnte Johannes Stark die neu aufkommende theoretische Physik - mit Werner Heisenberg und Albert Einstein als ihre Vertreter – ab und behinderte die moderne Physik. Seine einseitige Bevorzugung der experimentellen Physik zeigte sich darin, dass von der Notgemeinschaft keine theoretischen Arbeiten mehr gefördert wurden.

Das Reichswissenschaftsministerium wollte die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ein vom Ministerium abhängiges Organisationsgefüge integrieren. Diese Bestrebungen liefen dem ehrgeizigen und eigenmächtig handelnden Johannes Stark zuwider, sodass zwangsläufig eine Rivalität zwischen ihm und dem Ministerium entstand.

Seine Machtkämpfe mit dem Ministerium verhinderten, dass Johannes Stark die Notgemeinschaft finanziell besser aufstellen konnte. Nachdem er für 1935/1936 überzogene Forderungen von insgesamt 19 Millionen Reichsmark gestellt hatte, wurden ihm für 1935 nur knapp 4,4 Millionen Reichsmark bewilligt und für 1936 sogar nur zwei Millionen. Die unter Friedrich Schmidt-Ott noch jährlich veröffentlichten Rechenschaftsberichte gab es unter der Präsidentschaft Starks für die Jahre 1934-1936 nicht.

Die Machtkämpfe kulminierten, als Johannes Stark ohne Absprache des Reichswissenschaftsministeriums Hauptausschussmitglieder ernannte – Nationalsozialisten aber auch renommierte Wissenschaftler wie Max Planck und Ferdinand Sauerbruch waren darunter – und den Hauptausschuss zu einer Inaugurationsveranstaltung einlud. Diese Veranstaltung war ein Fiasko für den Präsidenten der Notgemeinschaft, da er nach seinem einleitenden Referat die Sitzung aufgrund eines eingetroffenen Eilbotenbriefes des Ministeriums beenden musste.

Hinzu kam, dass sich Johannes Stark irrtümlich der Gunst des „Führers“ sicher wähnte, dieser sich jedoch aus den Einfluss-Streitigkeiten in der Wissenschaftspolitik heraushielt. Zum anderen verlor Johannes Starks Mentor in der NS-Hierarchie, Alfred Rosenberg, sukzessive an politischem Einfluss. Die Amtsführung Johannes Starks, insbesondere seine Moorgold-Forschung, schien zudem so desolat zu sein und sein Rückhalt bei mächtigen Parteigenossen so gering, dass er sein Amt nicht mehr halten konnte.

Am 14. November 1936 wurde Johannes Stark nach seinem Rücktrittsgesuch von Minister Bernhard Rust entlassen und Rudolf Mentzel zum kommissarischen Leiter der Forschungsgemeinschaft ernannt. Nach Kriegsende wurde Johannes Stark vor Gericht gestellt und zu vier Jahren Arbeitslager verurteilt; 1949 wurde dieses Urteil in einem Berufungsverfahren auf eine Geldstrafe abgemildert.

Im Dienst des NS-Regimes (1936 bis 1939)

Der Chemiker Rudolf Mentzel war schon als Student in der NSDAP, SA und später SS. 1933 habilitierte er sich mit einer wehrchemischen Arbeit. Nach seiner Berufung in die Hochschulabteilung des Wissenschaftsministeriums 1934 stieg er bis zum Ministerialdirektor auf und beteiligte sich an dem Kleinkrieg zwischen Ministerium und Präsident Stark. Rudolf Mentzel übernahm mit 36 Jahren die Präsidentschaft. Der Stil in der Geschäftsstelle, die zu der Zeit 60 Beschäftigte umfasste, änderte sich grundlegend: Er gab sich betont kameradschaftlich und verzichtete auf Würde und Distanz.

Rudolf Mentzel bereitete eine völlig neue Ordnung vor - unbeeindruckt von dem Selbstverständnis und der Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Vom Minister Rust zum kommissarischen Leiter der Notgemeinschaft ernannt, versuchte er - ähnlich wie sein Vorgänger Johannes Rust - seine Wahl nachträglich zu sanktionieren. Auch hier gab es Mitglieder (die Universitäten Freiburg und Münster, die TH Karlsruhe, die Akademien Göttingen und München sowie die Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte), die der Einsetzung Rudolf Mentzels widersprachen und erst unter Druck schließlich nachgaben. Alle Zustimmungserklärungen wurden schließlich im Januar 1937 an das Amtsgericht Berlin geschickt und das Vereinsregister trug die Änderungen 1938 entsprechend ein.

Die Satzungsänderung von 1937/1938

Rudolf Mentzel passte die Satzung der Realität an: Die Fachausschüsse, die seit der Präsidentschaft Starks keine Bedeutung mehr hatten und der Hauptausschuss, der seit dem Frühjahr 1933 nicht mehr bestand, kamen in der neuen Satzung gar nicht mehr vor. Dem Führerprinzip folgend wurden Gremien durch eine Führungsperson ersetzt: Der Präsident „beschließt über die Verwendung der verfügbaren Mittel nach Anhörung geeigneter Fachkräfte“. Die Gutachter*innen standen dem Präsidenten lediglich bei seiner Entscheidungsfindung bei der Vergebung von Forschungsmitteln zur Seite. (§ 5 und § 7)

Die Mitgliederversammlung blieb weiterhin bestehen, da diese für die Bildung eines Vereins zwingend vorgegeben war und ein Verein ohne Mitglieder sogar im Nationalsozialismus nicht denkbar war. Die Form als Verein behielt man bei, um eine gewisse Selbständigkeit zu suggerieren. Die Mitgliederversammlung hatte aber in der neuen Satzung keine Entscheidungsrechte mehr. Ihr wurde das Recht auf die Wahl des Präsidenten entzogen, der stattdessen „vom Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung ernannt und abberufen“ wurde. (§ 4). Die Aufgabe der Mitgliederversammlung reduzierte sich darauf, „Anregungen bezüglich der inneren und äußeren Arbeitsweise der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu geben“. (§ 8)

Nach und nach verlor die Deutsche Forschungsgemeinschaft sukzessive ihren Status als Selbstverwaltung: Die Mitgliederversammlung sollte bis zur Neugründung 1949 nicht mehr zusammentreten.

Die Bildung des Reichforschungsrates

Deckblatt der Festschrift zur Gründung des Reichsforschungsrates

Am 16. März 1937 wurde der Reichsforschungsrat (RFR) als ein neues Koordinationsgremium gegründet. Er war das Ergebnis von Absprachen des Reichserziehungsministeriums und des Heereswaffenamts und sollte die Forschung auf die Ziele von Wehrmacht und Vierjahresplan ausrichten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft musste daher die Förderbereiche, die den expansiven und gesellschaftsbiologischen Zielen des Nationalsozialismus dienlich sein konnten – die Natur-, Agrar- und Technikwissenschaften – an den RFR abtreten.

Für diese Fächer war es wichtig, die „richtigen“ Antragsteller und Projekte für den Krieg nutzbar zu machen. Um dies zu erreichen, wurden die Fachausschüsse dieser Bereiche aufgelöst und stattdessen durch 13 so genannte Fachsparten (später 16) ersetzt, deren Leiter mit einer enormen Machtbefugnis ausgestattet wurden. Es lag in ihrem eigenen Ermessen, Gutachten einzuholen oder nicht; letztendlich entschieden sie über alle Anträge souverän. Sie wurden zudem nicht mehr von der wissenschaftlichen Community berufen sondern vom Reichserziehungsminister. Damit entschieden die Fachsparten über das, worüber zuvor 159 gewählte Mitglieder in den Gremien befunden hatten. Das Prinzip einer pluralistischen Meinungsbildung bei der Begutachtung der Förderanträge war abgeschafft.

Die Fachspartenleiter sollten zudem Kooperationen zu Institutionen des Regimes, der Wehrmacht und der Industrie ausbauen und Forschungsverbünde gründen. Sie etablierten Arbeitsgruppen, in denen neben Wissenschaftler*innen auch Vertreter*innen aus Staat, Industrie und Militär mitwirkten. Es wurden Kooperationen mit KWG-Instituten, dem Rüstungsministerium und Akademien eingegangen. So nahm beispielsweise der Leiter der Fachsparte Elektrotechnik, Erwin Marx, an einer Kriegsmarine-Tagung zum Thema „Schwingungsforschung für den U-Bootkrieg“ teil und besuchte Anlagen der Rüstungsindustrie. Der RFR unterstützte vor allem unmittelbar militärisch-relevante Projekte, so beispielsweise Infrarot-Messverfahren im Dienst der Luftabwehr, Tarnung von U-Booten, Entwicklung von Panzermotoren sowie die Untersuchung von „gehärtete[n] Beutewaffen besonderer Zähigkeit“.

Der RFR finanzierte nicht nur Projekte von Antragsteller*innen, sondern er war auch befugt, selbst Forschungsaufträge zu erteilen. Die Aufhebung der Fachausschüsse und die Reduzierung auf einzelne Fachspartenleiter bedeuteten nicht unbedingt einen Bruch mit der Entscheidungskultur der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In der Weimarer Republik hatte meist auch nur ein Gutachter des betreffenden Fachausschusses entschieden, dem sich der Ausschussvorsitzende zumeist anschloss.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft musste sich auf die Gebiete beschränken, „denen sich der Reichsforschungsrat nicht zuwendet, so der Auslandsdeutschen und Volksdeutschen Forschung, (und) der Forschung auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften.“ Da der RFR über keinen eigenen Etat und keine Rechtspersönlichkeit verfügte, übernahm die Deutsche Forschungsgemeinschaft für den RFR die Verwaltung und die Ausstellung der Förderbescheide.

Als „Leiter des Geschäftsführenden Beirats des Reichsforschungsrats“ blieb der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Rudolf Mentzel, weiterhin in einer zentralen Position bei der Mittelvergabe. General Karl Becker, Dekan der Wehrtechnischen Fakultät der TH Berlin und designierter Chef des Heereswaffenamtes wurde als Präsident des RFR ernannt.

Die zunehmende Fokussierung auf kriegsrelevante Forschungsthemen und die Verflechtung zwischen Kriegsämtern und Forschungsrat waren jedoch nicht neu und kein NS-spezifisches Phänomen. Schon vor und während des Ersten Weltkrieges war dieses Phänomen zu beobachten. So waren die Wissenschaftler*innen mit nationalistischer Grundüberzeugung – vor allem nach der Niederlage 1918 – bereit, sich für die Ziele des Nationalsozialismus mobilisieren zu lassen.

Im Krieg (1939 bis 1945)

Mit einer Neuausrichtung des Präsidiums im Mai 1939 waren fast alle wichtigen Institutionen im Viereck Regierung – Industrie – Militär – Forschung im Reichsforschungsrat (RFR) vertreten. Zudem erweiterte sich im Oktober 1939 das Aufgabenspektrum der Notgemeinschaft mit der Angliederung von drei neuen Fachsparten – Verkehrswesen, Organische Chemie sowie Bevölkerungspolitik, Erbbiologie und Rassenpflege.

Bald nach Kriegsbeginn wurde in der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine „Kriegswirtschaftsstelle“ eingerichtet, die den Forscher*innen Dringlichkeitsstufen und Kennziffern zuteilte. Diese Kategorien signalisierten direkt, ob Forschungsvorhaben als besonders wichtig, nur bedingt oder gar nicht wichtig galten. Material erhielten die Forscher*innen je nach Dringlichkeitsstufe im Einvernehmen mit den Fachspartenleitern. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft legte für Geförderte, die eingezogen wurden, genau fest, ob und in welchem Umfang sie während ihres Kriegseinsatzes weiterhin Sachbeihilfen oder Stipendien beziehen durften.

Im März 1940 nahm sich der Präsident des RFR, Karl Becker, das Leben – die Krise in der Rüstungswirtschaft, Kompetenzstreitigkeiten sowie familiäre Probleme waren wohl die Gründe seines Freitodes. Sein Nachfolger war Reichsminister Bernhard Rust, der sich selbst dazu ernannte. Als sich die militärische Lage 1942 verschlechterte, wurden Stimmen laut, die den RFR hinsichtlich der Mobilisierung der kriegsrelevanten Forschung kritisierten. Machtkämpfe brachen aus, die letztlich Reichsmarschall Hermann Göring im Sommer 1942 für sich entscheiden konnte und die Präsidentschaft nach dem Abtreten Rusts übernahm.

Seit Kriegseintritt forcierten der Reichsforschungsrat und die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihre Projektförderung auf dem Gebiet der Autarkie- und Rüstungsforschung vor allem in Bereichen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der NS-Eroberungspolitik standen.

Die Förderung des „Generalplans Ost“ durch den Reichsforschungsrat ist ein Beispiel für die enge Verzahnung von Forschung und Expansionspolitik sowie der Verbindung zwischen der DFG und kriegsrelevanten NS-Ämtern. Konrad Meyer, seit 1937 Leiter der Fachsparte „Landbauwissenschaften und Allgemeine Biologie“ des Reichsforschungsrates, avancierte 1939 zum verantwortlichen Chefplaner der SS-Umsiedlungspolitik, indem er zum Leiter der „Planungsabteilung des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums“ (RKF) ernannt wurde. In dieser Funktion war er federführend für die Ausarbeitung des 1941/1942 entworfenen „Generalplans Ost“, der die ethnische Homogenisierung großer Gebiete Osteuropas durch Umsiedlung der lokalen Bevölkerung und Ansiedlung von Deutschen vorsah. In seiner Doppelfunktion wirkte er als Projektkoordinator: Einen Teil der jährlichen Zuwendungen des Reichskommissars für „Planungswissenschaftliche Arbeiten zur Festigung des deutschen Volkstums“ erhielt Konrad Meyer direkt; der Rest stand für Einzelanträge von Wissenschaftlern an den Reichsforschungsrat zur Verfügung, die er als Fachspartenleiter selbst prüfte und über die er entschied. So förderte die Deutsche Forschungsgemeinschaft – als Zahlungsanweiser - Projekte, die sich beispielsweise mit „Aufgaben der Festigung deutschen Volkstums den neuen Siedlungsgebieten“ befassten, oder Untersuchungen zu „Volksbiologische[n] und volksgemeinschaftliche[n] Voraussetzungen des ländlichen Aufbaus im neuen deutschen Osten“ durchführten. Die DFG hat der Aufarbeitung des „Generalplan Ost“ eine Ausstellung gewidmet, die im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Geschichte der DFG entstanden und seit 2006 als Wanderausstellung zu sehen ist. Weitere Informationen zum Mahnmal und zur Forschungsgrupp(interner Link)

1944 entstanden in hektischer Bemühung um eine bessere zentrale Koordinierung der kriegswichtigen Forschungen etliche neue Ämter – mit der Folge, dass die Organisation des Reichsforschungsrates noch unübersichtlicher wurde: Die neugegründete „Wehrforschungs-Gemeinschaft“ erhielt die Aufgabe, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Materialien sowie von Verlagerungs-und Transportraum zu beseitigen. Ihr gehörten sämtliche Fachspartenleiter des RFR sowie ernannte „Außenstellenleiter“ der Hochschulen an.

Im März 1945 wurden hektographierte Briefe an Mittelempfänger versendet mit dem Hinweis, dass „im Überweisungsverkehr der Geldmittel zeitlich eine erhebliche Verlangsamung eingetreten“ sei. Diese Schwierigkeiten ‑ und hier kommt die irreale Hoffnung auf einen Endsieg zum Ausdruck ‑ dürften „in absehbarer Zeit behoben sein“. Der Brief endet daher mit einer Blankobewilligung, eines Betrages, der nicht auf einen direkten Antrag zurückging, sondern zumeist drei Monatsraten entsprach.

Der Betrieb der Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft blieb bis zur Einnahme Berlins Anfang Mai 1945 durch die Sowjetarmee aufrechterhalten, da das Gebäude in der Grunewaldstraße nicht von Bomben getroffen wurde. Rudolf Mentzel verteilte noch kurz vor Kriegsende an alle Mitarbeiter ein Vierteljahresgehalt sowie Lebensmittelpakete und setzte sich dann mit Reichserziehungsminister Bernhard Rust und dessen führenden Mitarbeiter*innen nach Schleswig-Holstein ab. Dort nahm sich Bernhard Rust das Leben und Rudolf Mentzel geriet in amerikanischer Gefangenschaft. Es folgte eine zweijährige Internierungshaft und ein sich anschließendes Spruchkammerverfahren, das ihn vor allem wegen seiner SS-Zugehörigkeit zu zwei Jahren Haft verurteilte, die aber mit der Internierungszeit als verbüßt galt. Nach einem vergeblichen Versuch, mit Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft ein Laboratorium einzurichten, nahm Rudolf Mentzel schließlich eine Tätigkeit in der Industrie auf.

Das Notgemeinschaftsgebäude besetzten amerikanische Truppen und die Geschäftsstelle musste in die Kommandantenstraße in Berlin-Lichterfelde umziehen. Karl Griewank, Referent für Geisteswissenschaften, vertrat als leitender Geschäftsführer die Deutsche Forschungsgemeinschaft und wickelte die Geschäfte ebenso wie die Finanzen ordnungsgemäß ab.

Weitere Informationen

Zugang zu den historischen Akten

Erschließungsinformationen zu den Förderakten und weiteren Dokumenten der Notgemeinschaft und der DFG aus der Zeit bis nach dem Zweiten Weltkrieg (Bestandssignatur R 73) finden sich in der Rechercheanwendung invenio des Bundesarchiv(externer Link). Förderakten finden sich in der Kategorie "nicht klassifiziert", weitere Dokumente mit einem Klick auf den Pfeil bei R 73.

Historische Förderfälle in GEPRIS Historisch

Die im Jahr 2020 anlässlich des hundertsten Gründungstages der DFG-Vorgängereinrichtung „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ veröffentlichte Datenbank GEPRIS Historisc(externer Link) macht mehr als 50.000 Förderfälle der Jahre 1920 bis 1945 unter Beteiligung von über 13.000 Wissenschaftler*innen recherchierbar. Das System wird ergänzt um einen umfangreichen Textapparat, der in mehreren Kapiteln auch auf Fragestellungen mit Bezug zur NS-Zeit eingeht.

Hinweise zur genutzten Literatu(Download) und den Fundorten.